この記事は、「日本三大パワースポットの一つ:ゼロ磁場 分杭峠~諏訪大社四社巡り~」の紹介記事です(2025年9月27日参加)。

こちらのツアーに参加するにはコチラ

中央構造線は、日本列島を東西に横断する巨大な断層で、古くから神聖な地とされ、多くの神社(鹿島神宮・諏訪大社・伊勢神宮など)がこのライン上に建てられてきました。

1日目は、その中央構造線上に鎮座する諏訪大社(下社 春宮・秋宮/上社 前宮・本宮)を参拝します。中でも上社 前宮は、中央構造線と中央地溝帯が交わる特別な地点にあり、地球のエネルギーを感じられる場所として知られています。

2日目は、日本三大パワースポットの一つ「ゼロ磁場 分杭峠」へ。清らかな空気と大自然の力に包まれ、心も体もリフレッシュできる癒しのひとときをお過ごしください。

目次

1日目は、諏訪大社四社巡り

諏訪大社四社巡りツアーでは、以下の順番になります。- 諏訪大社下社 春宮

- 諏訪大社下社 秋宮

- 諏訪大社上社 前宮

- 諏訪大社上社 本宮

新宿・都庁下駐車場を7時45分に出発、談合坂SAで15分の休憩をして、12時00分に諏訪大社下社 春宮に着きました。

※本日は行楽シーズンの土曜日ということもあり、高速道路がやや混雑していました。そのため、春宮への到着が少し遅れました。

諏訪大社下社 春宮

春宮の滞在時間は、12:00〜12:40の40分間です。

鳥居をくぐると、正面には立派なしめ縄が印象的な神楽殿が見えてきます。

諏訪大社ならではの神楽殿、幣拝殿・片拝殿

このしめ縄は、出雲大社と同じ職人によって奉納されたものです。神楽殿のすぐ後ろには、参拝のための建物があり、こちらでお参りいただけます。

中央にそびえる二重楼門づくりの建物が「幣拝殿(へいはいでん)」で、左右に続く少し低い建物が「片拝殿(かたはいでん)」です。

諏訪大社のご祭神について

【主祭神】建御名方神(タケミナカタノカミ)

八坂刀売神(ヤサカトメノカミ)

[下社配祀]

八重事代主神(ヤエコトシロヌシノカミ)

※上社に建御名方神、下社に八坂刀売神が祀られているとも伝えられています(「御神渡」から)。

主祭神の二神はとても仲が良く、冬になると建御名方神が氷の張った湖を渡って妃のもとへ向かうという「御神渡(おみわたり)」の伝承があります。これは諏訪大社七不思議の一つとして知られています。

ご神徳は、勝負運をはじめ、農業や産業の繁栄、縁結び、安産、家内安全など幅広く、人々から厚く信仰されています。

建御名方神は大国主神の次男で、『古事記』に登場する「出雲の国譲り」の神話にも関わる神です。

高天原から遣わされた武甕槌神(タケミカヅチノカミ)が国を譲るよう迫った際、兄の事代主神は従いましたが、建御名方神は力比べを挑みました。

しかし敗れて諏訪まで逃れ、「この地を離れない」と誓ったことから、諏訪大社のご祭神となりました。

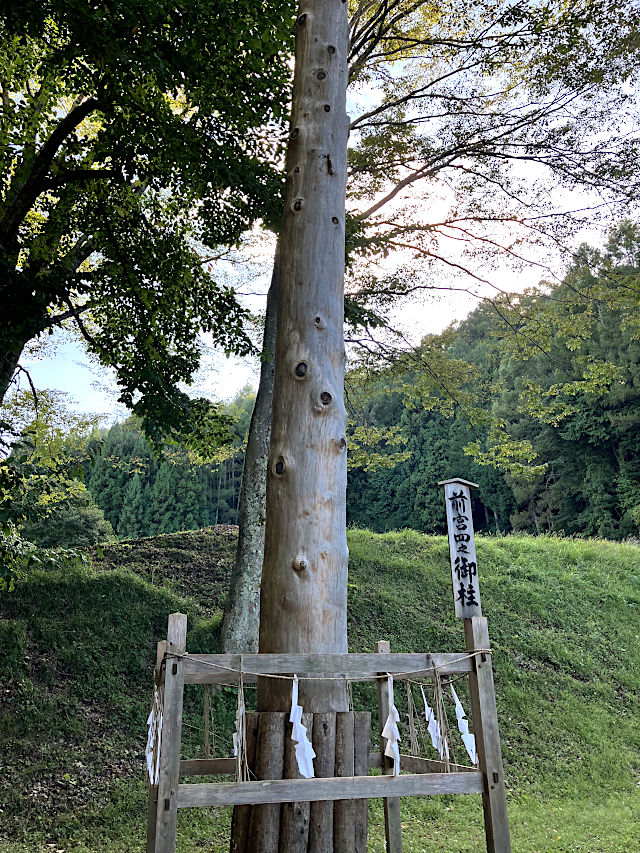

諏訪大社ならではの「御柱」

諏訪大社には、他の神社では見られない独特の「御柱」が各境内に4本ずつ立っています。これは神域を示す大切な柱で、社殿の四隅を守るように配置されています。ただし、4本すべてを見ることができるのは上社 前宮のみで、他の社では一之御柱と二之御柱だけが見られます。

なお、上社 本宮では一・二之御柱の位置が他の社と少し異なります。

幣拝殿に向かって右手前に一之御柱、左手前に二之御柱がそびえています。

下社 春宮「結びの杉」

神楽殿に向かって右側には「結びの杉」がそびえています。立て札の説明には、「この杉の木は先で二又に分かれているが、根元は一つになっていることから『縁結びの杉』といわれている」と書かれています。

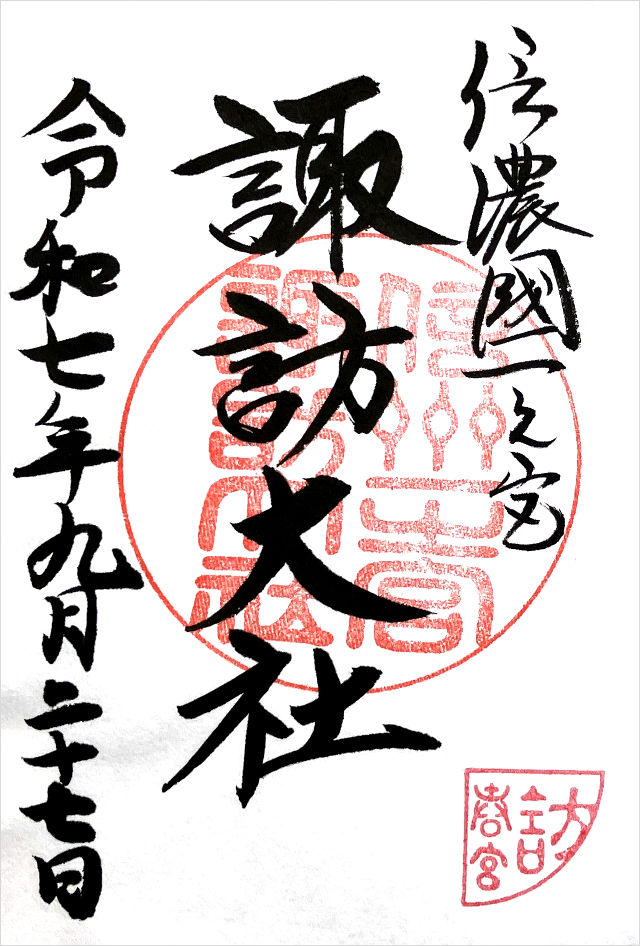

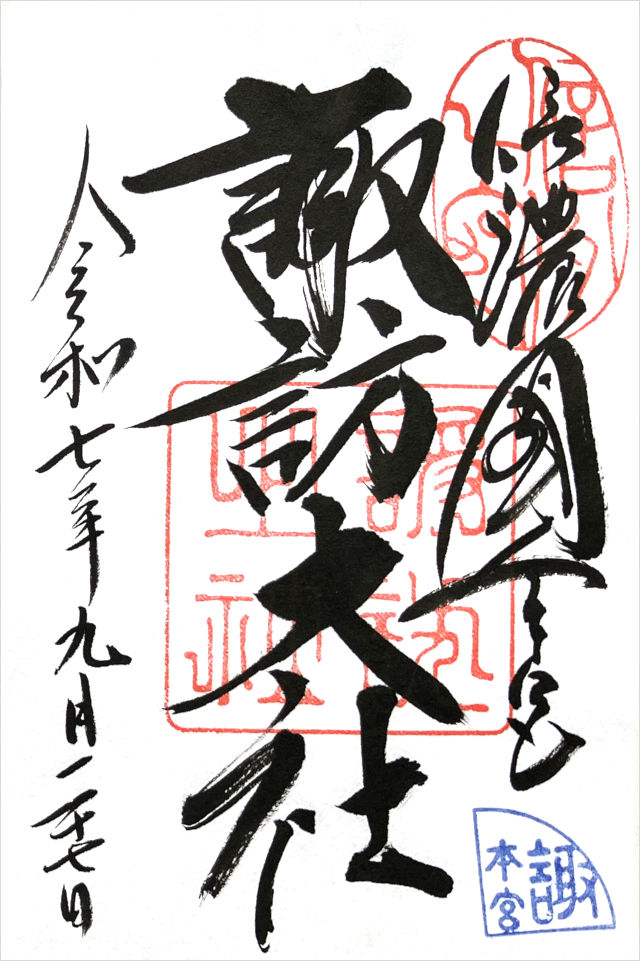

下社 春宮の御朱印

下社七不思議の一つ「浮島」と浮島社

参拝を終えたら、「浮島」と「万治の石仏」を見に行きましょう。神楽殿の前に戻ると、(下の写真)左隅の木の横に細い道がありますので、そこから進みます。

すぐ目の前、砥川(とがわ)の向こうに「浮島」が見えます。この島は、川の水がどんなに増えても決して流されないといわれています。その不思議さから、諏訪大社 下社の七不思議の一つに数えられています。

左手には、浮島へと渡る橋があります。

この浮島には、左右に小さな御柱が立てられた「浮島社」があり、お祓いを司る祓戸大神(ハラエドノオオカミ)が祀られています。

浮島社の左手には浮島橋があり、その橋を渡って右へ進むと「万治の石仏」へと続きます。

岡本太郎氏絶賛の「万治の石仏」

右側には、澄んだ流れの砥川が静かに流れています。

岡本太郎談「世界中歩いているが、こんな面白いもの見たことない!」

胸には、月、雲、太陽、雷、逆卍の記号が彫られています。

この石仏は、阿弥陀如来と大日如来を一体(同体異仏)として表現したものです。浄土宗の密教系集団である弾誓上人(たんせいしょうにん 1551〜1613)を祖とし、その供養塔であると伝えられています。

「万治の石仏」お参りの手順

- 正面で一礼をする

- 「よろずおさまりますように」と心で念じる

- 石仏の周りを、願いことを心で唱えながら時計回りに三周する

- 正面に戻り「よろずおさめました」と唱えてから一礼する

下社 春宮「下馬橋」

下社・春宮の見どころを巡ったあとは、最後に「下馬橋」を訪れます。鳥居正面の大門通りをまっすぐ進み、徒歩約3分のところにあります。室町時代に建てられた、下社で最も古い建造物です。どんなに身分の高い人でも、この橋の前では馬や籠を降りて参拝したと伝えられています。

その後、バスは下社 秋宮へ向かいます。所要時間はバスで約7〜8分、徒歩でも15〜20分ほどです(バスでも歩いてもOKです)。

諏訪大社下社 秋宮

滞在時間は昼食も含めて、12:50〜14:20の90分間です。

鳥居の左前に手水舎がありますが、秋宮には温泉の手水舎があるのをご存知でしょうか?

御神湯(温泉)の手水舎?

御神湯の手水舎は、鳥居をくぐって坂を少し上った右側にあります。右側の駐車場から参拝される方のための手水舎です。

御神湯は意外と温度が高く、手を入れた瞬間に思わず「あったかい!」と声が出るほどです。ところで、この龍の口、なんともユーモラスな表情をしていますね。

「寝入りの杉」は、丑三つ刻に寝つく?

樹齢はおよそ600〜700年。丑三つ刻になると枝を下げて眠り、いびきをかくような音が聞こえると伝えられています。立て札には、「子どもに『寝入りの杉』の小枝を煎じて飲ませると夜泣きが止まる」とも書かれていました。

また、この杉は挿し木から根が生えたものとされ、別名「根入りの杉」とも呼ばれています。

下社 秋宮「神楽殿」のしめ縄と狛犬

春宮と同じく、出雲から職人を招いて作られたしめ縄です。

狛犬は青銅製で高さ約1.7メートルを誇り、日本一の大きさです。郡内・原村出身の彫刻家、清水多嘉示の作品で、戦時中に一度供出されましたが、のちに同じ作者の手で見事に復元されました。

下社 秋宮「幣拝殿」

春宮と同じく、中央の二重楼門づくりの「幣拝殿」、両側の「片拝殿」となります。

この幣拝殿の後ろには宝殿があり、そのさらに奥にはご神木のイチイの木があります。

ちょうど現地の案内人の方がいらして、「幣拝殿と片拝殿の間から見えるあの木がイチイの木ですよ」と教えてくださいましたが、残念ながらはっきりと確認することはできませんでした(謝)。

御柱と珍しい白い木肌の「天覧の白松」

幣拝殿に向かって右手前には一之御柱が立ち、その左側には、白い木肌が珍しい「天覧の白松」がそびえています。

天覧の松の葉は「三葉の松」と呼ばれ、三つに分かれた珍しい葉をしているそうです。

財布に入れておくと金運が上がるといわれているため探してみましたが、残念ながら見つかりませんでした。

また、一之御柱の右裏手には、皇大神宮社(末社)、若宮社(摂社)、稲荷社(末社)が並んでいます。

摂社は、本社のご祭神とゆかりの深い神を祀る社で、多くの場合は本社の神の親族や縁のある神が祀られています。若宮社では、お諏訪さまの御子神が祀られています。

末社は、本社のご祭神とは直接の関わりが薄い神を祀る社です。地域の守り神や、他の神社から勧請された神をお祀りしています。

まだまだある!秋宮の見どころ

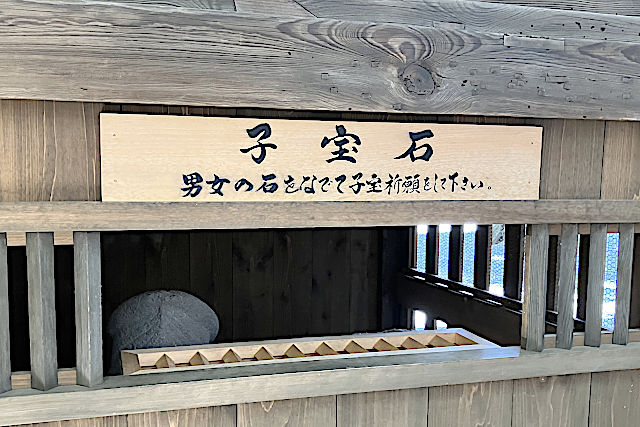

二之御柱の手前には、四つの末社が並んでいます。手前から順に、鹿島社、子安社、加茂上・下社、そして八坂社です。

子安社の後ろには「子宝石」があり、触れることができます。お子さまを望まれる方は、ぜひ立ち寄ってみてください。

ご祭神は、お諏訪さまの御母神である大国主神の妻の一柱・高志沼河比売神(コシノヌナカワヒメノカミ)で、古くからお産の守り神として信仰されています。

さらに、四末社の手前には伊勢神宮を遠くから拝むための神宮遥拝所があります。

秋宮の参拝を終えたところで、これから昼食に向かいます。鳥居を出ると、左右にも立ち寄りたくなる見どころがありました。

鳥居を出て右手にあるのが「千尋池」です。御手洗川の清らかな流れが注ぎ込み、池の底は遠く遠州・浜松付近の海へとつながっていると伝えられています。

「千尋」という名は、その深さに由来し、「尋(ひろ)」は六尺、つまり約1.8メートルを意味します。

そして、鳥居を出て左の高台には二つの鳥居が見え、その奥には八幡社と恵比寿社が鎮座しています。

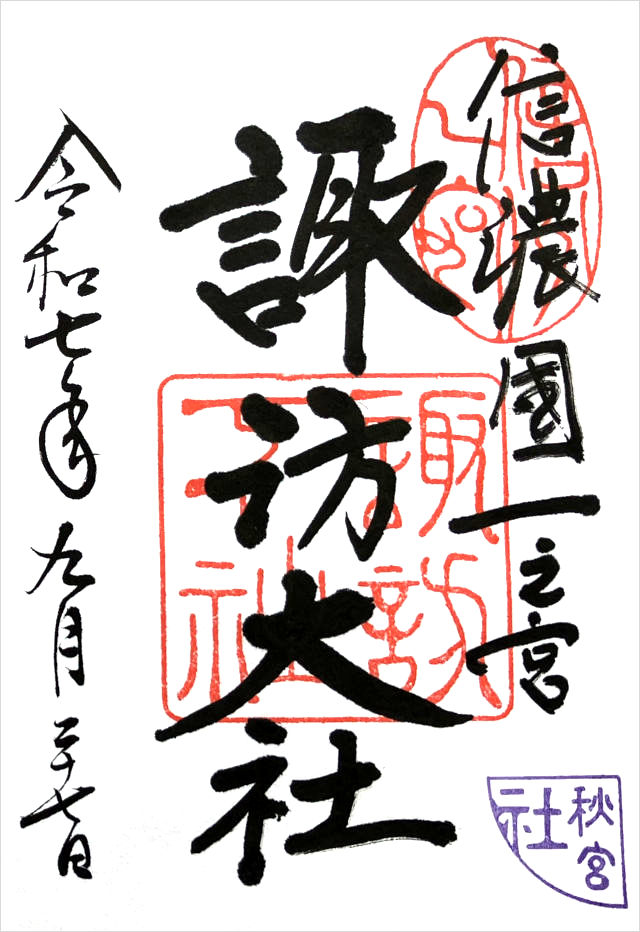

下社 秋宮の御朱印

昼食は大社通りで

右手に見える尖った屋根の建物は観光案内所です。

ここで大判の「歩きたいわ しもすわ99分のまちあるきマップ」を手に入れましょう。春宮・秋宮周辺の見どころが、大きな地図でわかりやすく紹介されています。

大社通りを2分ほど歩くと、左側に「山猫亭 はなれ店」があります。先ほどご紹介した観光案内所の右隣にも本店の「山猫亭」がありますが、鳥居のすぐ近くにあるため、混雑していることが多いようです。

「鬼下ろしのぶっかけそば」は、ダイコンおろしだけでなく、小さく角切りにしたダイコンも入っていて、そのシャキシャキとした食感がとてもよく、美味しさを引き立てています。

「鬼下ろしのぶっかけそば」は、ダイコンおろしだけでなく、小さく角切りにしたダイコンも入っていて、そのシャキシャキとした食感がとてもよく、美味しさを引き立てています。

「山猫亭 はなれ店」の並びにある「食祭館」。お食事とお土産どころです。

「山猫亭 はなれ店」の並びにある「食祭館」は、お食事とお土産が楽しめるスポットです。

ただ、この日はお食事の営業はお休みでした(もしかすると現在はお食事の提供を行っていないのかもしれません)。

食祭館の前には、ちょっと気になる「信州酒粕ソフト」がありました。ほんのりお酒の香りが漂っていて、「食べたら酔っちゃうのかしら?」と思わず試してみたくなる一品ですね。

誰もがすすめるお土産の定番!新鶴本店の「塩羊羹」

新鶴本店は、鳥居に戻って左へ進み、徒歩1〜2分ほどの場所にあります。参拝のあとに立ち寄るのにもぴったりです。

塩羊羹だけでなく、[上段]雪平(菊)・千代皮、[下段]茶袱紗(ちゃぶくさ)・くりまん・大内山など、見た目も美しい和菓子が並んでいます。どれも美味しそうで、お土産にも喜ばれそうです。

興味のある方は、新鶴本店の公式サイトをご覧ください。

URL:http://shinturu.com/

「大社せんべい」は、鳥居の右前方(新鶴本店へ向かう途中)にあります。ピーナツがぎっしり詰まったサクサク食感の「ピーナツせんべい」や、ごまの香ばしさが香る「ごませんべい」など、どれも諏訪を代表する名品です。

次は、諏訪大社上社 前宮に向かいます。バスで30分ほどです。

諏訪大社上社 前宮

滞在時間は、14:50〜15:30の40分間です。

上社 前宮は、諏訪大社の中でも最も古く、最初に建立されたと伝わる神社です。

古代の信仰の形を今に残しており、社殿も比較的簡素で、自然そのものを神として祀る「神域」といったほうがふさわしい雰囲気があります。

背後には守屋山がそびえ、古代から神が降り立つ聖地として崇められてきました。

一の鳥居をくぐり、ゆるやかな参道を少し登っていきます。

前方に見える鳥居の右手が、社務所になります。

鳥居の左前には、諏訪大社の神紋にもなっている「梶(かじ)の木」が育っていました。

[出典]諏訪大社・公式サイト

「十間廊」の耳裂け鹿頭!

十間廊(じっけんろう)は、かつて政庁として使われていた建物で、貢ぎ物などがここで検分されていたと伝えられています。

毎年4月15日に行われる「酉の祭」では、なんと75頭もの鹿の首が並べられたといい、その中には必ず耳の裂けた鹿の頭が含まれていたことから、諏訪大社七不思議の一つに数えられています。

ミシャグジ神と冬ごもり「御室社」

現在はもう行われていませんが、かつてここには半地下式の土室が造られ、神職が蛇神・ミシャグジとともに冬ごもりをしていたと伝えられています。写真奥に見える小さな社が、その遺跡地だそうです。

御室社から前宮拝殿までは、少し上り坂が続きます。

右手には「交流センター前宮」があり、館内には休憩ができる「茶坊すい」と資料展示コーナーがあります。

左手に目を向けると、雄大な八ヶ岳をはじめとする山々が広がり、まさに絶景の眺めを楽しむことができます。

「水眼(すいが)」の清流

拝殿に向かって左側には、名水として知られる「水眼(すいが)」が流れています。手を浸すと驚くほど冷たく、澄みきった水です。

案内板には「前宮の神域を流れる御手洗川となり、古くからご神水として大切にされてきた」と記されています。

上社 前宮「拝殿」

前宮の社殿は、諏訪大神が最初に宮居を構えたと伝えられる場所に建ち、豊かな水と日照に恵まれた高台にあります。

ここは諏訪信仰発祥の地とされ、社殿は素朴な造りで華美な装飾はなく、自然と調和した厳かな雰囲気を漂わせています。

背後には守屋山を望み、古代の「自然そのものを神とする信仰」を今に伝える、静寂に包まれた神域です。

一之御柱から四之御柱まで、4本すべてを見ることができるのは、この上社 前宮だけです。

社殿のまわりには、見事な枝ぶりの木々が広がり、まるで悪しきものから社を守っているかのようです。

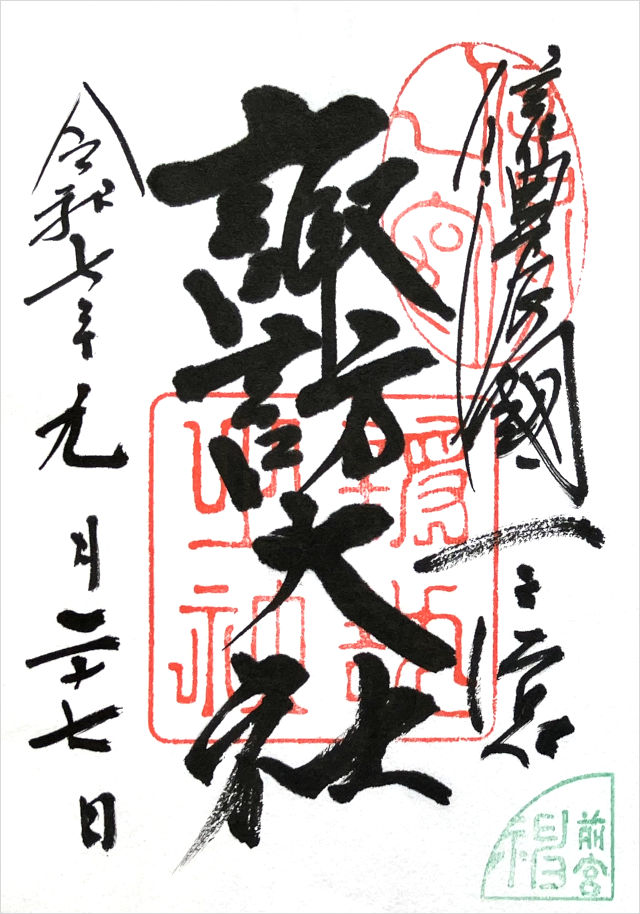

上社 前宮の御朱印

次は、諏訪大社四社巡りの最後となる「本宮」へ向かいます。前宮からはバスで約5分ほどの距離です。

諏訪大社上社 本宮

滞在時間は15:35〜16:15の40分間です。バスは北参道の駐車場につきます。

北参道に面したこの鳥居は、東側の表参道の鳥居よりも大きく、堂々とした佇まいです。

鳥居をくぐると、正面中央に見えるのが「塀重門(へいじゅうもん)」で、その左側には一之御柱が立っています。右手に見える建物は「祈祷殿」で、さまざまなご祈祷がここで行われます。

上社 本宮「参拝所と拝殿」

塀重門の前から少し右へ進むと、中へ入る入口があります。

中へ入ると、正面には「宝物殿」、右手にはお守りや御朱印を受けられる「授与所」があります。

宝物殿の左手には「参拝所」があります。春宮や秋宮とは異なり、その奥にある幣拝殿での参拝はできず、この参拝所からお参りする形になります。

参拝所越しに見る幣拝殿と、その両側に広がる片拝殿は、まさに諏訪大社らしい荘厳な佇まい。ただし、幣拝殿の前にある斎庭(ゆにわ)には立ち入ることはできません。

見どころが多い67mの布橋

参拝を終えたら、全長67mにわたる見どころ満載の「布橋(ぬのばし)」をぜひ歩いてみてください。※本来は北参道の大鳥居をくぐり、左へ進んで神楽殿前を通り、表参道の鳥居から布橋へ入るのが正式な順路のようですが、本日は神楽殿周辺が工事中のため通行できませんでした。

塀重門の前に立つと、右手に布橋への入り口(元来は出口)があります。

布橋はご覧のような回廊になっており、静かな雰囲気の中をゆっくりと歩けます(写真奥が、先ほど入ってきた方向です)。

布橋の左側(南側)には、見逃せない見どころがいくつも並んでいます。

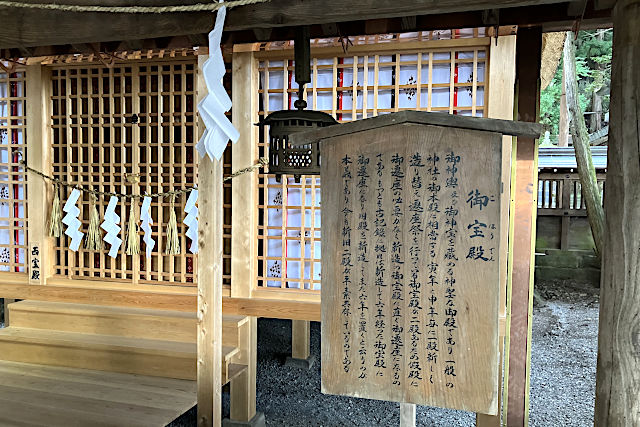

本宮「宝殿」は、諏訪大社七不思議の一つ!

御宝殿(西側)

軒先からは、どんなに日照りが続いても必ず三粒の水滴が落ちるといわれています。昔は干天のとき、この水滴を青竹に受けて雨乞いをすると、必ず雨が降ったと伝えられています。これこそが、諏訪大神が「水の守護神」として広く崇敬されているゆえんです。

また、下に見える四脚門の東西両側には、宝殿が並んでいます。

四脚門

説明に「四脚門は大祝(おおほおり:上社最高の神官)が硯石に登って行った門」とあり、本宮最古の社です。(写真上)四脚門の左後方に見えるのが弊拝殿と片拝殿になります。

「硯石(すずりいし)」とは、片拝殿の屋根の上に置かれた石のことで、その表面のくぼみに常に水が溜まっていることからこの名が付けられました。

古くは、明神が天から降り立つ場所とされ、神降しを行う古代信仰の中でも、最も神聖な位置と伝えられています。

御宝殿(東側)

摂社の「大国主社」もあります。諏訪大神とゆかりの深い大国主神が祀られており、縁結びの神として多くの参拝者に親しまれています。

摂末社遥拝所

諏訪大社の上社・下社には、あわせて95の摂末社があるといわれています。そのすべてを毎朝夕、この場所から遙拝して祈りを捧げるのだそうです。

額堂

今日は額が一枚も掛かっていませんが、2019年に参拝した際には、多くの奉納額が並び、堂内を彩っていました。時期や行事によって掛け替えが行われているのかもしれません。

唯一、左手に現在は修復中の神楽殿の「大太鼓」が置かれていました。龍神の絵が描かれ、牛の一枚皮で作られたもので、日本一の大きさを誇るといわれています。

ここが「布橋門」で、こちらが入口だったと考えられます。右手には二之御柱が立ち、写真下が表参道の鳥居です。

そして、最後に北参道の鳥居近くに立つ雷電像を見て、これで上社 本宮のご案内を終わります。

日も暮れてきました。これからホテルへ向かいます。

上社 本宮の御朱印

なお、諏訪大社4社の御朱印をすべていただくと、記念品の巾着がもらえます。

ホテルルートインコート伊那

午後5時半過ぎにホテルへ到着しました。チェックインを済ませたあとは、自由夕食となります。夜の街へ出かけて地元の味を楽しむのもよし、ホテル内のレストラン「花茶屋」でゆっくりお食事を楽しむのもおすすめです。花茶屋では、ビールや日本酒なども用意されています。

部屋で1時間ほどゆっくり休んだあと、夕食を食べに出かけました。

ホテルを出て左方向へ歩いて約5分ほどのところには、「すき家」や「丸亀製麺」、ラーメンの「テンホウ伊那北店」、そして「スシロー」などがあります。

さらにその先へ進むと、地元の居酒屋もあるそうです。

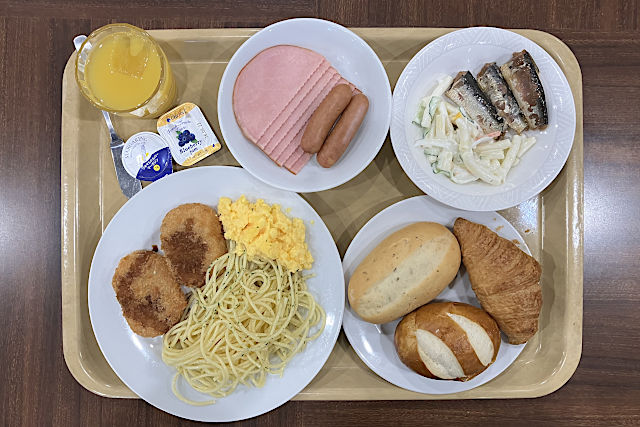

朝食バイキング

和食派にも洋食派にも嬉しい、種類豊富なお惣菜が並んでいました。パンだけでなく、ご飯やお味噌汁も用意されていて、バランスの取れた朝食が楽しめます。

普段の朝食はもっと控えめですが、今回は説明のために少し多めに盛りつけてみました。

日本三大パワースポットとは?

日本三大パワースポットとは、古来より「地球のエネルギーが集まる場所」として知られる特別な聖地です。訪れることで心身が浄化され、運気や活力が高まるといわれています。1. 分杭峠(長野県)

中央構造線の真上にあり、プラスとマイナスの地球エネルギーがぶつかる「ゼロ磁場」として知られています。

2. 富士山(静岡県・山梨県)

地殻エネルギーが放出される聖地で、登山を通して運気上昇を願う人が多く訪れます。

3. 珠洲岬(石川県)

「聖域の岬」と呼ばれ、大気が交わる場所として強いエネルギーが感じられるとされています。

珠洲岬

2日目は、いよいよ「ゼロ磁場 分杭峠」へ

ホテルから戸台パーク(仙流荘)へ

ホテルルートインコート伊那を9時30分に出発し、シャトルバスに乗り換える戸台パーク(仙流荘)へ向かいます。所要時間はおよそ20分です。

戸台パーク(仙流荘)には、9時50分頃に到着しました。

このあと仙流荘で「おにぎり弁当」を受け取り、10時30分発のシャトルバスに乗車します。

お弁当は、シャトルバスの車内、または分杭峠の到着駐車場(多数ベンチあり)でお召し上がりください。

なお、「氣場」のベンチでは飲食が禁止されていますのでご注意ください。

シャトルバスは、深い山あいの道をおよそ15分進み、11時前には駐車場へ到着しました。

これから14時の出発までの約3時間を、日本三大パワースポットのひとつ・分杭峠で過ごします。

果たしてどんな体験が待っているのか——とても楽しみです。

分杭峠には、特に注目したい2つのパワースポットがあります。

一つは、少し登って約15分ほど歩いた先にある「水場」。もうひとつは、急な坂道を3分ほど下ったところにある「氣場」です。

ただし、「水場」は崖崩れ対策などのため、残念ですが現在は立ち入りが禁止されています。

氣場での瞑想、何も考えない幸福?

それでは、「氣場」へ行ってみましょう。上の写真の左側に見える道を下っていきます。

その前に、左手の案内所の前に置かれている厚さ1cmほどの折りたたみクッションを、忘れずに持っていきましょう。

「氣場」の木のベンチは湿っていたり、長く座ると冷えることもあるので、クッションがあると安心です。

この先を右に曲がると、氣場のベンチが見えてきます。

氣場のベンチは、ほんのわずかな空間ですが、すでに満席に近いほど多くの人が座っていました。

皆さん、話すこともなく静かに座っています。

ゼロ磁場と呼ばれるこの場所で、何かを感じ取っているのでしょうか……。

ここ氣場は、静かに「氣」を感じるための場所ですので、会話や飲食は控えましょう。

訪れたときは、多くの方がすでに座っていましたが、スマホのシャッター音さえためらわれるほど静寂な雰囲気でした。そのため、人が少なくなってから撮影しています。

この場所には、特別な見どころがあるわけではありません。

けれども、だからこそ瞑想には最適です。私も「頭を空っぽにする瞑想」を試してみたところ、特別な意識をしなくても自然に集中できました。

普段はなかなか味わえない——“何もしない幸福”を感じられる。この氣場は、まさにそんな場所です。

ふと見上げた空をご覧ください。

もし、木の枝が空を囲み、そこにハートの形が浮かんで見えたなら——それは、素敵な出会いが訪れる前触れかもしれません。

何も考えずに過ごした——短かったようで、長かったような不思議な時間。

その静かなひとときを終えて、駐車場に戻ります。そして仙流荘のおにぎり弁当をいただきました。

まだ時間がありましたので、「水場」はどんな場所なのか、行けるところまで歩いてみようと思いました。

駐車場から左へ下っていく「氣場」とは反対に、少し右上へ登り、左方向へ進むと「水場」方面になります。

1分弱ほど歩くと、「入野谷山登山口(分杭峠 1,424m)」という標識が見えてきます。

そして、その少し先へ進むと——

そこには「通行止め」の看板が立っていました。

右手の標識には、次のように表示されています。

時間の関係で行けませんでしたが、

「風の丘」(120m)、「結の桂」(巨木・120m)、「希望の泉」(1,150m)、「光のテラス」(1,920m)、「入野谷山山頂」(1,960m)と書かれていました。

どれも思わず行ってみたくなるような、心を惹かれる名前ばかりです。

そして、少し残念な気持ちを抱きながら、想いを込めて「水場」がある前方を見つめました。

空は青く、色づき始めた紅葉とのコントラストが、秋の深まりを感じさせます。

一日も早く「水場」への通行止めが解除されることを祈りつつ、帰路に着きました。

帰路のシャトルバス

シャトルバスに乗り込むと、心地よい疲れとともに、分杭峠での体験を静かに振り返りました。

自然の中で過ごした時間は、頭を空っぽにしてリフレッシュできた、貴重なひととき。

バスの揺れに身をゆだねていると、分杭峠が日本三大パワースポットのひとつであることさえ、すっかり忘れていました。

こうして、ゆっくりと日常へと帰ってきたのです。

諏訪大社四社巡りと「ゼロ磁場 分杭峠」を体験して

諏訪大社四社巡りとゼロ磁場・分杭峠を訪ねる今回のツアーは、歴史・自然・大地の神秘を五感で感じられる特別な旅です。1日目の諏訪大社四社巡りでは、古代より“エネルギーの集まる聖地”として崇められてきた境内に立つだけで、澄んだ空気と大地の力強さを肌で感じることができました。

2日目の日本三大パワースポットの一つ「ゼロ磁場・分杭峠」では、断層の境界が生み出すといわれる不思議な磁場の中で、癒しと活力を実感された方も多かったようです。

古代から続く信仰と自然が織りなすスピリチュアルな旅——心も体もリフレッシュできる、まさに大地と調和するバスツアーです。

こちらのバスツアーに参加するにはコチラ

日本三大パワースポットの一つ:ゼロ磁場 分杭峠~諏訪大社四社巡り~

[日帰り版]諏訪大社四社巡りツアーはこちら

※当記事の内容は個人の感想を含み、諸説ある話の1つを基に作成されているため客観的な事実を表すものではありません。 また、特定の説を支持したり、異なる説を否定したりするものではないことをご了承ください。 なお、内容についてのご質問はお受けいたしかねます。

この記事を書いた人

渋谷 良久

2007年頃から、年に2〜3回趣味で日帰りバスツアーに参加していました。

当初は、はとバスをメインに、読売旅行、クラブツーリズムなどを利用していました。

2017年頃から神社に興味を持つようになり、(株)四季の旅のツアーに参加するようになりました。

カメラを持ってあちこち動いていますが、皆さんのご迷惑にならないよう気をつけています。

どうぞ、よろしくお願いいたします。