この記事は、「戸隠五社巡り&善光寺参拝の1泊2日ツアー~夕食ブッフェと温泉でゆったりの旅~」の紹介記事です(2025年6月21日・22日参加)。

この記事は、「戸隠五社巡り&善光寺参拝の1泊2日ツアー~夕食ブッフェと温泉でゆったりの旅~」の紹介記事です(2025年6月21日・22日参加)。

こちらのツアーに参加するにはコチラ

善光寺と戸隠五社を1泊2日でゆったり巡る決定版!

善光寺と戸隠神社は、古くから深い信仰のつながりを持っています。戸隠はかつて「顕光寺」と呼ばれ、神仏習合の霊場として知られていました。善光寺信仰が広がるにつれ、善光寺と戸隠の両方を巡る参拝が行われるようになり、今も「戸隠古道」などにその名残が見られます。

四季の旅の「日帰り・戸隠五社巡り」に参加された方も多いことでしょう。私もその一人ですが、今回の1泊2日ツアーでは時間にゆとりがあり、戸隠五社をゆったり巡れるうえに、名物の戸隠そばもゆっくり味わうことができます。

それでは、戸隠五社巡り&善光寺参拝の1泊2日ツアーに出発しましょう。

【1日目】①布引観音 ②善光寺

【宿泊】タングラム斑尾東急リゾート

【2日目】③戸隠五社(宝光社・火之御子社・中社・奥社&九頭龍社)

布引観音釈尊寺「牛にひかれて善光寺参り」

新宿を朝早く出発し、布引観音への駐車場に着いたのが10時40分。これから60分の自由参拝です。はじめに「牛にひかれて善光寺参り」という言葉があります。

信仰心のなかったおばあさんが布を引っかけて走る牛(実は観音様)を追いかけるうちに善光寺まで導かれ、信仰に目覚めたという布引山釈尊寺に伝わる伝説です。

山本添乗員から、約20分かかる山道の見どころについて丁寧な解説がありました。優しい人柄ときめ細やかな対応で、ツアー参加者からも大変人気のある添乗員です。

ご覧のとおり、かなり段差のある石段で、傾斜もきつくなっています。できるだけ段差の少ない場所を選んで登るのが、おすすめです。

山道の脇に並んだお地蔵様が「よくおいでくださった」と言っているような気がしました。このようなお地蔵様は、信徒さんが安置されていかれるようです。

そして、何やらいわくありそうな30cm以上ある木の穴です。皆さん、中を覗き込むのですが、暗くてよく見えません。一体何があるのでしょうか?最後でお教えしますが「なんで?」と思われると思います。

見守り地蔵さんも、参拝者を気づかうように、やさしく見守っているようです。

牛岩?

案内板には「岩に牛の姿が現れており…」とありますが、牛の姿(頭?)がよくわかりません(謝)。

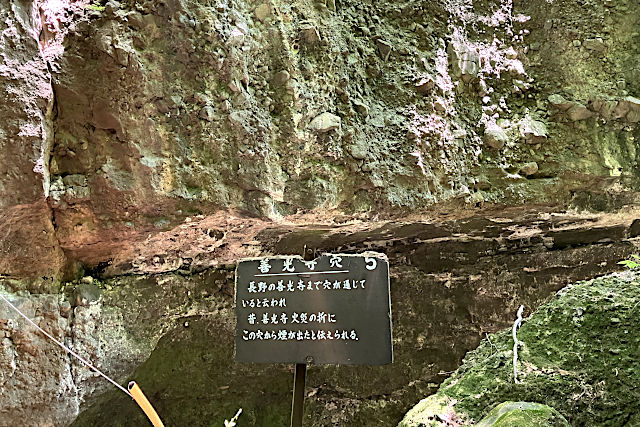

善光寺穴

善光寺が火災にあった時、この穴から煙が出たと伝えられています。善光寺までは車で1時間30分ほどかかりますので、かなり長い穴になりますね。

不動滝

岩の上に不動尊が安置されていることから、この名が付けられたといいます。

仁王門の上に布引観音が見えています。

天台宗布引山釈尊寺(正式名)

神亀元年(724年)に、行基により草創されました。信濃三十三観音霊場の第29番札所になります。

布引観音の崖には200万年前から数十万年前まで存在した古小諸湖の堆積物による地層が露出して、長さ16mの「布岩(ぬのいわ)」があるそうです(目視できず)。

左の方が社務所で、御朱印はここでいただきます。

そして、ここから3分ほどで布引観音に到着しますが、道中には見どころがたくさんあります。

白山社社殿

白山をご神体とする白山信仰に由来する神社で、総本宮は石川県にある白山比咩神社です。

絶景の撮影ポイントですが、新緑が生い茂り、清水寺の舞台(懸造)のような風景が撮れなかったのが心残りです。

大変なご苦労があったことが伺われる、岩をくり抜いた通路です。

愛染明王を祀った愛染堂

布引観音堂

【ご本尊】聖観世音菩薩

仏教における重要な菩薩であり、特に人々の苦しみを救う存在として広く信仰されています。33の異なる姿に変身する能力を持ち、様々な状況に応じて救済を行うとされています。

観音堂の岩屋の中には、釈尊寺観音堂宮殿が安置されています。その中に、観音様が入る厨子があるそうです。

布引観音堂からは、小諸市の街並みを一望できます。こちらが今回の観光ルートの最終地点です。

そして、駐車場までは急な山道を下っていきます。

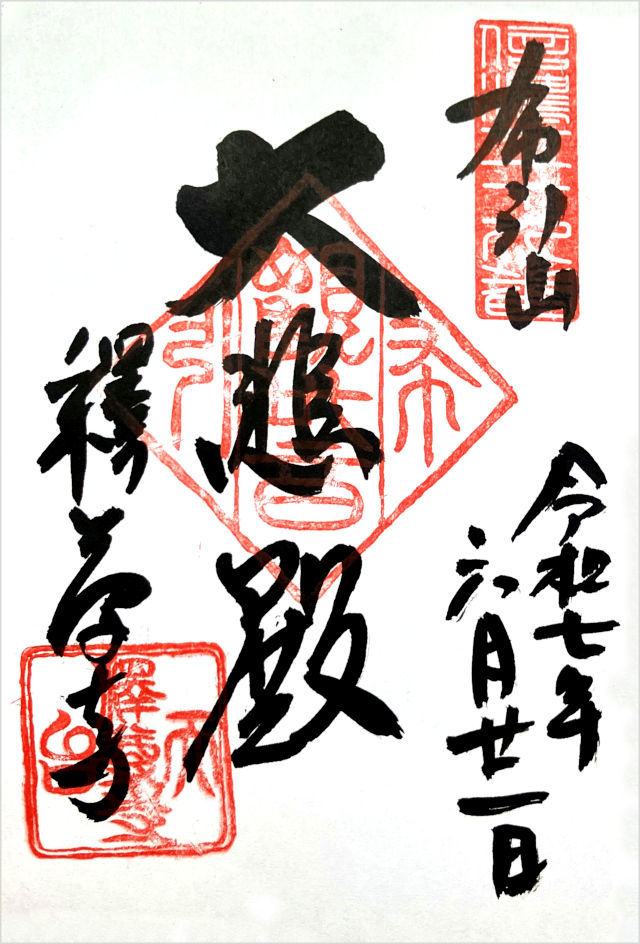

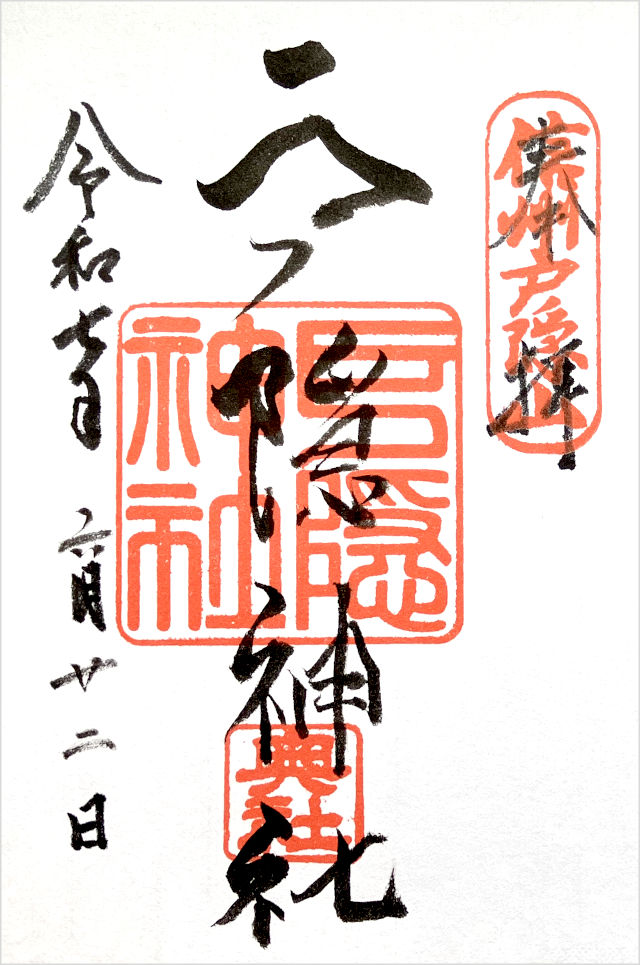

布引観音釈尊寺の御朱印

「木の穴、覚えていますか?」

木の穴には、な〜んとカエルがいました!

生きてる?いやいや、像です。「無事に帰る」ことを願う象徴でしょうか?

一生に一度は参れ善光寺

布引観音から約1時間30分で、13時過ぎに善光寺に到着しました。ここからの3時間は、昼食と善光寺の見学になります。善光寺は広く、見どころも多いため、昼食を含めた3時間では一部のみのご案内となります。また、お堂の内部はすべて撮影禁止です。

そのため、内部の様子や詳細を知りたい方は、善光寺の公式サイトをご参照ください。

>>https://www.zenkoji.jp/

駐車場から山門までは、山本添乗員に案内してもらいました。駐車場を抜けると、7年ごとに御開帳になる時に、本堂前に建てられる回向柱(えこうばしら)が並んでいます。年々高くなっていくのがよくわかりますね。

経蔵を経て、山門まで案内されてきました。これから自由時間が始まります。時刻は1時20分ですので、まずは昼食です。

バス車内で山本添乗員が説明されていた十割そばを食べるべく、仲見世通りの向こうに見える仁王門の先へ急ぎます。目指すは、十割そば 大善……。

しかし、ガーン!なんと今日はお休み……。他にもおすすめ店があったのですが、すでに注文終了。また、営業している近くのお店でも、待っている人々が多く、20〜30分はかかりそうです。

「小川の庄」おやき村 大門店など仲見世通りは楽しいですが、ゆっくりしすぎると善光寺の案内が十分できません。

そこで、空いている店があれば後で食べることにして、仁王門から観光を始めました。

善光寺・仁王門の吽形と阿形は左右逆

仁王像は一般的な配置と逆で、右に口を閉じた吽形(総高617.2cm)、左に口を開けた阿形(総高595.1cm)が安置されています。高村光雲・米原雲海による作。

仁王は宝暦二年(1752年)に建立。額の「定額山」は善光寺の山号ですから、「定額山善光寺」とも呼ばれます。

高さ約14m・間口約13m・奥行約7mのケヤキ造り。

仁王門をくぐって右を見ると長門屋があり、ラッキーなことにすぐ入店できました。昼食セットは終了していましたが、そばとかき氷はまだ注文可能です。

冷やし野沢菜そばをいただきましたが、すっきりとした味わいで、そばの茹で加減も絶妙でした。後で調べたところ、ここ長門屋は評判の良い名店のようです。

腹ごしらえを済ませ、観光モードに切り替えて、次は山門を目指します。

仁王門から山門までは約260mで、徒歩約4分です。

山門の近くになると、右手に六地蔵と濡れ仏が並んでいます。

六地蔵

向かって右から、地獄界・餓鬼界・畜生界・修羅界・人界・天界の地蔵菩薩様が並んでいます。よく見ると、地獄界の菩薩様は片足を蓮台から下ろしています。これは、一刻も早く衆生を救おうとするお気持ちの表れだそうです。

濡れ仏

高さ約2.7mの延命地蔵菩薩像で、俗に「八百屋お七の濡れ仏」と呼ばれています。江戸の大火の火元とされ処刑された八百屋お七の冥福を祈り、恋人の吉三郎が建立したという伝説が残されています。

善光寺・山門に登ろう!

寛延三年(1750年)に建立。五間三戸二階二重門、屋根は入母屋造りの栩葺(とちぶき)で、国の重要文化財に指定されています。

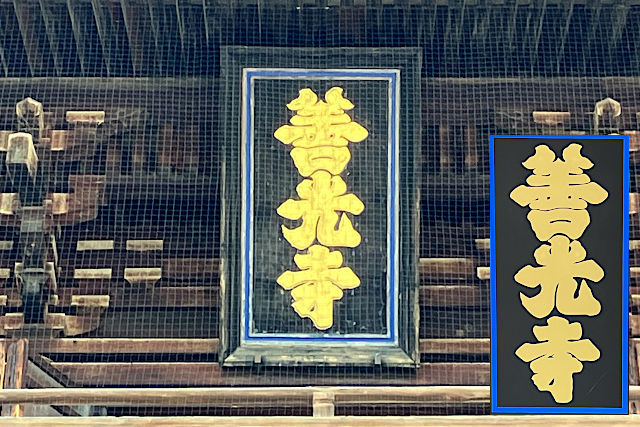

輪王寺宮・公澄法親王筆の「善光寺」と書かれた額がかかっています。

通称「鳩字の額」とも呼ばれ、三文字の中に鳩の姿が五羽隠されています。さらに、「善」の一字は牛の顔に見えるようになっています。

ところで、隠されている五羽の鳩ですが、「善」に2羽、「光」に2羽はすぐにわかります。しかし、「寺」の1羽はなかなか見つけにくいでしょう。これ以上拡大したりシャープにしたりしても、多くの方は「?」のままだと思います。

答えを教えることもできますが、ぜひ楽しみながら調べてみてください。

そして、山門の右手から見た本堂です。これから、山門に上がってみた写真を掲載しますので、その違いを確認してください。

山門に上がるにはチケットが必要になります。後で説明する本堂の「お戒壇巡り」、日本忠霊殿内資料館、経蔵内八角の輪蔵を回せるチケットはセット券がお得です。そして、このチケットを持っていると、見学した御堂の参拝印を押してもらえますので、良い記念になります。

山門の上からみた本堂。上の写真と見比べてみてください。本堂の左手奥に日本忠霊殿、左手前に経蔵が見えます。

そして、本堂(北側)と反対側(南側)が仁王門、その先が長野駅になります。山門の内部は撮影禁止ですが、このように外側は撮影OK。ぜひ、上がってその眺望を楽しんでください。

【ご本尊】文殊菩薩騎獅像(モンジュボサツキシゾウ)

文殊菩薩が獅子に乗った姿を表した仏像のことです。

そして、写真でお伝えできないのが残念ですが、障壁には四国八十八ヶ所霊場の分身仏が安置されていました。一体一体を眺めていると、なぜか自分の心と向き合うような気持ちになり、「私は生涯の中で今、どこで何をしているのだろう……」と、ふと思わされました。

善光寺・本堂とお戒壇巡り

いよいよ、本堂へ向かいます。

本堂の前にある大香炉では、線香の煙を浴びてください。無病息災、病気平癒にご利益があるといわれています。なお有料で、備え付けの線香を焚くこともできます。

・高さ約27m・間口約24m・奥行約54m

・撞木造り:上から見ると、鐘を叩く撞木(しゅもく)のT字型に似ていることから

現在の本堂は、宝永四年(1707年)に再建され、昭和28年(1953年)に国宝に「江戸時代中期を代表する仏教建築」として指定されました。

内部は外陣(げじん)、内陣(ないじん)、内々陣(ないないじん)に分けられており、そして最奥の瑠璃壇(るりだん)には、ご本尊がお祀りされています。

【ご本尊】一光三尊阿弥陀如来(善光寺如来)

・観世音菩薩(左側):苦しむ人々の声を聞き、慈悲を持って救済します。

・勢至菩薩(右側):智慧の光をもって衆生を導きます。

※欽明天皇13年(552年)、仏教伝来とともに伝わった日本最古の仏像

本堂の内部は撮影禁止のため、私の言葉だけでは伝えられません(謝)。

内部写真や詳細を知りたい方は、善光寺の公式サイトをご覧ください。

>>https://www.zenkoji.jp/

お戒壇巡りについて

お戒壇巡りの入口は、内々陣の奥へ進んで右側です。そこから、地下の真っ暗な通路に入っていきます。

暗闇の中を右手を壁に沿わせながら進みます。最後の方で、「極楽の錠前」というカギの形をしたものに触れると、その上にいらっしゃる“ご本尊と縁(えにし)を結ぶ”ことができ、極楽へ行けるという約束をいただける、と伝えられています。

約5分程度の体験ですが、目を閉じて暗いトンネルを進むことで「死に近い状態」を味わい、錠前に触れることで「生まれ変わる」象徴とも言われます。最初は真っ暗な空間に怖さを感じていましたが、混雑していたため、人の声が聞こえたり、前の人にぶつかったりするうちに、「周りに誰かいる」という安心感が生まれ、すぐに恐怖心はなくなりました。

できれば、完全な静寂の中で一人ずつ進めるよう、入場を制限してもらえると、「お戒壇巡り」の体験がより深まるのではないかと感じました。

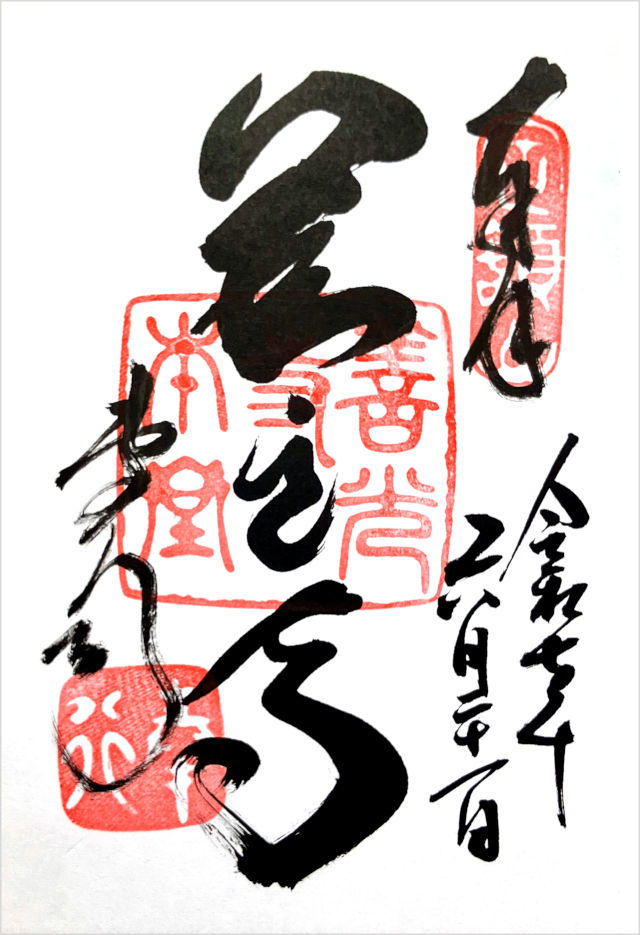

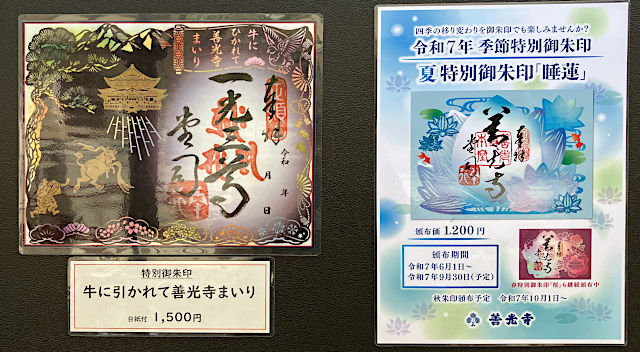

善光寺の御朱印

そして、本堂横にある社務所で、御朱印をいただきます。各御堂でもそれぞれの御朱印(書き置きカラー版)をいただけますが、下の「善光寺」のみは帳面の直書きになります。

その他、季節限定の御朱印などを含めると、かなりの数(50種類?)になります。御朱印を集めていらっしゃる方は以下のサイトを参照ください。

>>https://skima-shinshu.com/zenkouji-goshuin/

本堂から日本忠霊殿へ

本堂の裏をまっすぐ進むと、すぐに下の大本願廟所に出ます。この前を左へ進むと日本忠霊殿(善光寺資料館)になります。

親子でしょうか、善子(よしこ)さんと光子(みつこ)さんです。

日本忠霊殿は、明治39年(1906)に建立され、昭和45年(1970)に三重塔構造に建て替えられました。戊辰戦争から第二次世界大戦までの戦没者約240万柱を祀る、日本唯一の仏式霊廟です。

内部に善光寺史料館があり、秘蔵の宝物(什物)を展示。絵馬や永代開帳額、阿弥陀如来像、ダライ・ラマ14世によって開眼された砂曼荼羅、百羅漢像(99体)などが見られます。

この中で圧巻だったのが、百羅漢像です。ひとつひとつの表情が豊かで、思わず見入ってしまいました。気がつくと、なぜか?自分に似た羅漢像を探している自分がいました。

※善光寺資料館にはチケットがないと入れません(セット券でOK)。

善光寺・経蔵

経蔵は宝暦9年(1759年)に建てられたお堂で、五間四方の宝形造りです。

内部には高さ約6m、重さ約5tの八角形の輪蔵があり、仏教経典6,771巻が納められています。輪蔵を時計回りに一周回すと、すべての経典を読んだのと同じ功徳があるとされています。輪蔵はけっこう重いので、3人以上で回します。

【一口メモ】

善光寺をすべて見て回るには、3時間ではとても足りません。

善光寺は本来、特定の宗派に属さない無宗派の寺院ですが、その護持・運営は二つの大寺院によって行われています。帰り際に、山門近くにあるその一つ、天台宗の大勧進を少しだけのぞいて帰りました(写真下)。

ちなみに、もう一方の寺院は、仁王門近くにある浄土宗の大本願です。

タングラム斑尾東急リゾート:朝一で空中散歩

善光寺から約1時間で、宿泊先のタングラム斑尾東急リゾートに到着しました。

(バスの車窓)

(エントランス)

そして、カニの食べ放題は超嬉しい!(7月~8月期間はカニの提供はございません)

【2日目】

朝食に適した豊富なメニューは、パン数種類、ウインナー、ベーコン、スクランブルエッグ、納豆、焼き海苔、野沢菜など。また、フルーツはオレンジとパイナップルなどがあります。

朝食後、リフトに乗って野尻湖テラスへ空中散歩です!

朝一番に出発ですから、降りてくるお客様はいません。空中散歩は約9分です。

NOJIRIKO TERRACE はまだオープンしていませんが、何よりのごちそうはこの絶景です。

正面に見えるのが黒姫山です。

右手にひときわ目立つ山が、妙高山です。

空中散歩が終わったら、タングラム斑尾東急リゾートを8時45分に出発し、いよいよ戸隠五社巡りが始まります。

戸隠五社巡り

天岩戸伝説

昔、乱暴なスサノオのふるまいに怒ったアマテラスは、「天の岩戸」に隠れてしまい、世界は闇に包まれました。困った神々は集まり、知恵の神・オモイカネの提案で宴を開くことに。そこで芸能の神・アメノウズメが大胆な踊りを披露し、神々が拍手喝采して騒ぎ出すと、アマテラスは気になって岩戸を少し開けました。

その瞬間、力の神・タヂカラオが岩戸をこじ開け、遠くへ投げ飛ばします。

こうして再び世界に光が戻り、岩戸が落ちた場所が戸隠山。その衝撃で、あのギザギザした山の形が生まれたと伝えられています。

戸隠五社巡りは、①宝光社〜火之御子社〜中社と②奥社・九頭龍社の2つのコースに分かれます。そして、バスは一度奥社の駐車場の前を過ぎて、宝光社に向かいます。この時、戸隠山のギザギザの山並みがはっきりと見えました。

戸隠五社巡りは宝光社から

9時45分から12時15分まで(150分)、①宝光社〜火之御子社〜中社の参拝です(早めの昼食を含む)。

宝光社への参道は270段の石段があり、杉の古木に囲まれた荘厳な雰囲気が特徴です。また、宝光社は戸隠神社の玄関口としても知られ、訪れる人々にとって重要な参拝スポットとなっています。

鳥居をくぐると、前方に急な階段が見えます。

階段は急ですが、緩やかな道「女坂」もあります。

【ご祭神】

天表春命(アメノウワハルノミコト)

天八意思兼命(アメノヤゴコロオモイカネノミコト)の御子神

開拓や学問、技芸、裁縫、安産の神として信仰されています。特に女性や子供の守り神としてのご利益があるとされています。

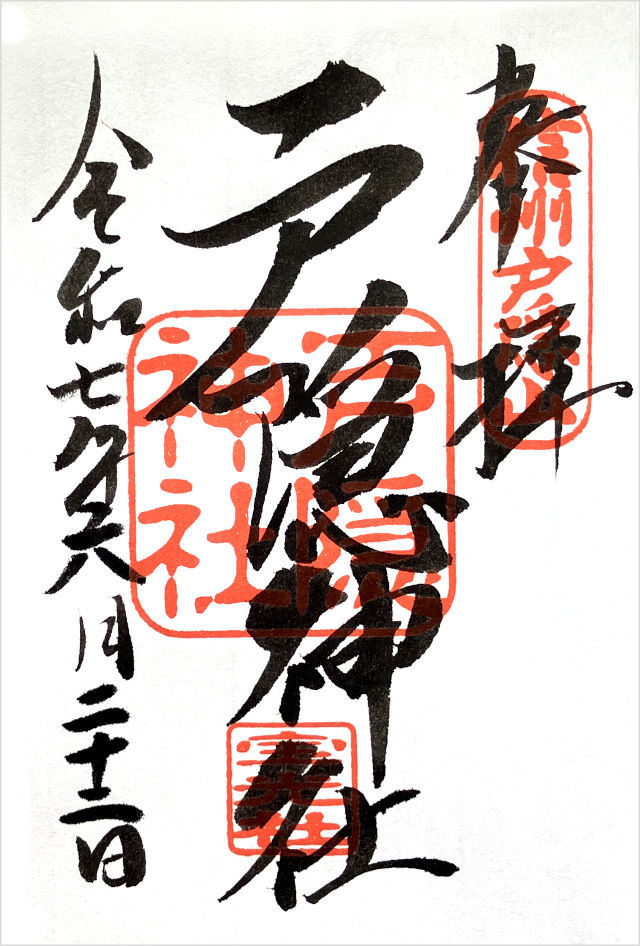

宝光社の御朱印

神輿庫の左から、火之御子社、中社までの徒歩約20分の「神道(かんみち」が始まります。

神道を歩く

神道は、最初から約5分ほどはやや緩やかな坂道で、そのあとは平坦になります

伏拝所(ふしおがみしょ)

参拝者が奥社を遠くから拝むためのスポットです。かつて奥社は女人禁制であったため、女性や高齢者は直接参拝できず、この場所から祈りを捧げていました。

また、もともとは奥社から地蔵菩薩の御正体が飛来し、女性たちにここから奥社を拝むよう告げたと伝えられています。

NHK小鳥の声放送記念碑

昭和8年(1933年)にNHK長野放送局が戸隠から日本で初めて野鳥の鳴き声を全国に生中継したことを記念して建てられた碑です。

火之御子社へは、鐘が目印のここを右に曲がります。

火之御子社

神道から火之御子社へ向かうと、社殿の横からの参拝になります。そのため、鳥居を見るには、社殿の正面に回って階段を下りる必要があります。

火之御子社の創建は承徳2年(1098年)と伝えられています。芸事に関わる人々からは、特に熱心に参拝される場所です。

【ご祭神】

天鈿女命(アメノウズメノミコト)

舞楽や芸能、結縁、火防の神として信仰されています。

西行桜(種類:オオヤマザクラ)

西行が火之御子社に近づくと、遊んでいた子供たちが彼の姿を見ると、すぐに桜の木に登ってしまいました。西行はその様子を見て、「猿稚児と見るより早く木に登る」と声をかけると、子供たちは「犬の様なる法師来れば」と返しました。

このやり取りから、西行は子供たちの賢さに感心し、戯れ心を起こした自分を恥じて、神域に立ち入るのを控えました。

社殿の横に大きなご神木・夫婦杉(結びの杉)があります。樹齢約500年。この横の道を進むと神道に戻れます(写真下)。そして、中社に近くなると戸隠そばの名店が多く並んでいます。

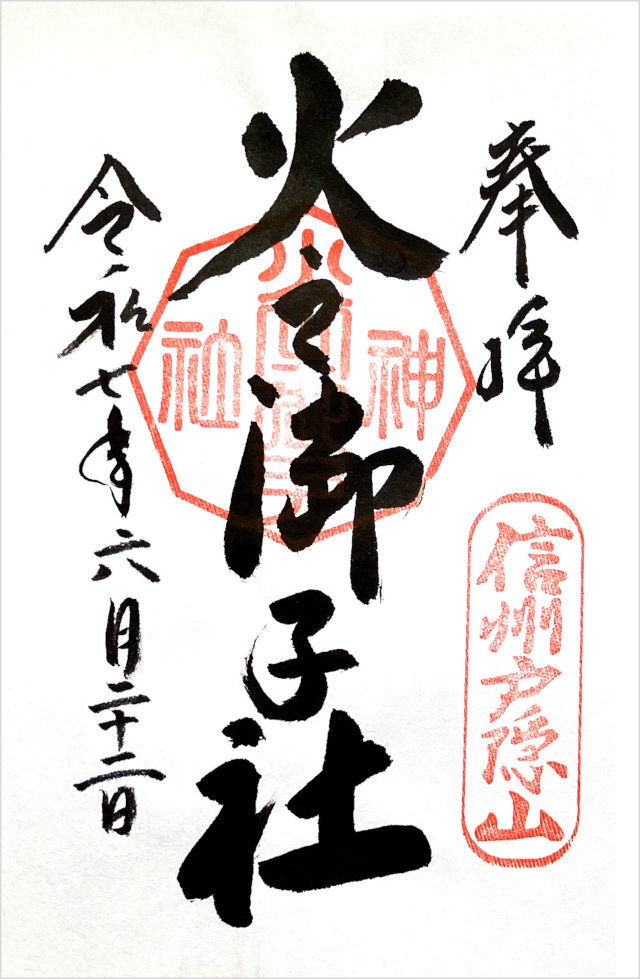

火之御子社の御朱印

火之御子社の御朱印は、中社でいただきます。

昼食:戸隠そば・ぽっち盛り

神道に戻らない場合は、西行桜の方面から舗装された道路より中社へ行けます。神道と同じように、中社に近づくと、戸隠そばの名店が多くあります。10時30分前の早い時間ですが、混雑を避けるために、岩戸屋で昼食を取ることにしました。

戸隠名物「ぼっち盛り」のざるそばです。

戸隠神社・中社

中社には、ご神木の「三本杉」が鳥居を中心に正三角形を描くように配置されています。各杉の間隔は約72メートルです。

上の写真では、左側に三本杉の一本が見えます。鳥居の右側の高い茂みが中央の一本で、さらに写真の右手にももう一本あります。あまりに広いため、三本杉を一枚の写真に収めることはできません。

・左側の杉は、幹周が約16m、高さは約38m

・中央の杉は、幹周が約7.3m、高さは約37m

・右側の杉は、幹周が約9.4m、高さは約42m

八百比丘の伝説

若狭の漁師が海で人魚を捕まえ、その肉を子供たちが食べてしまいました。人魚の肉を食べた者は人魚になるという言い伝え通り、子供たちは変身してしまい、漁師は嘆き悲しみます。

ある夜、神から「出家して戸隠大権現を参れ」とお告げを受けた漁師は、戸隠へ赴き、三本の杉を三角形に植えて子供たちを供養します。彼はその後、「八百比丘(やおびく)」と名乗ったと伝えられています。

宝光社と同じように、中社にも緩やかな道「女坂」があります。

寛治元年(1087年)に創建されたと伝えられています。当時の別当が「当山は三院たるべし」という夢告を受けて、奥社と宝光社の中間に位置する現在の地に設立されました。

社殿は銅板葺きの入母屋造りで、正面には向拝(こうはい)が設けられています。向拝は神社の正面にある庇のような部分で、参拝者を迎える重要な役割を果たします。

【ご祭神】

天八意思兼命(アメノヤゴコロオモイカネノミコト)

学業成就・試験合格・商売繁盛・開運・厄除け・家内安全などのご利益があります。

社務所にて、火之御子社の御朱印をいただけます。

さざれ滝の待ち受け画面で金運UP

さざれ滝の写真を待ち受けにすると金運が上がるとされており、実際に試した人々からの報告もあるそうです。

また、ここだけ他の場所よりはるかに涼しく感じられ、生命力がアップするようなパワースポットです。

(三本杉ではありません)

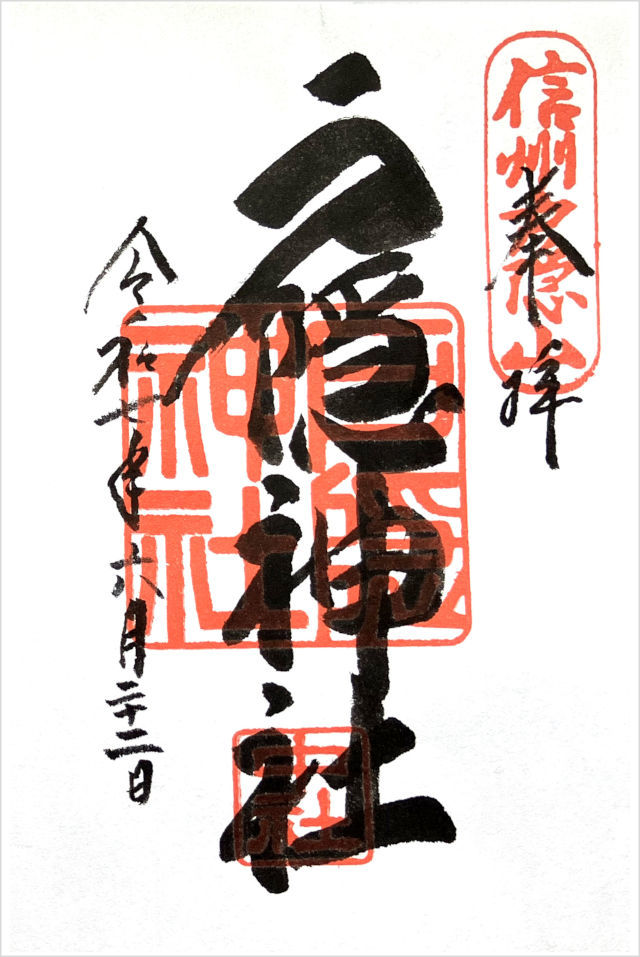

最後に、著名な絵師・河鍋暁斎が描いた社殿内の天井画「龍」は、ぜひお見逃しなく。社殿内は撮影禁止のため写真ではご紹介できませんが、社殿横のさざれ滝付近から見上げると、その姿を外から確認することができます。中社の御朱印

奥社・九頭龍社

中社から奥社までは、約5分ほどです。奥社といえば杉並木が有名ですが、杉並木は鳥居から奥社のほぼ中間にある随神門手前から始まります。

いざ、奥社を目指して出発!

6月の新緑の中、清々しい空気を味わいなら参道を歩きます。

茅葺き屋根の奥社・随神門

随神門が遠くに見えはじめるあたりから、杉並木が続きます。

随神門のすぐ右手には小さな橋があり、その下を透き通った清らかな水が流れています。

宝永7年(1710年)に建てられた戸隠神社で最も古い建物の随神門は、茅葺き屋根に朱塗りの美しい門で、もとは仁王像を安置した仁王門でした。

明治時代の神仏分離で仁王像は寛慶寺に移され、現在は神道の護衛神「櫛石窓神(クシイワマドノカミ)」と「豊石窓神(トヨイワマドノカミ)」の像が祀られています。

これぞ、戸隠神社の杉並木

そして、随神門をくぐると、これぞ戸隠神社の杉並木が続きます。それぞれの杉の根本はご覧のように、すごい!の一言です。

吉永小百合杉(通称)

2010年にJR東日本のテレビCMで、女優・吉永小百合さんがこの杉の洞に入るシーンが放映され、広く知られるようになりました。以来、多くの参拝者が訪れていますが、現在は木を保護するため、中に入ることはできません。

大乗妙典一字一石書写碑

経典の一字一字を小石に書き写し、それを地中に埋めて建立された石碑です。

この辺りから、上り坂になります。

参道の終盤には、ご覧のような険しい石段が4〜5分ほど続きます。なかなか大変ですが、これも神社参拝の醍醐味。気合を入れて、しっかり歩いていきましょう(※自分への言い聞かせです)。

そして奥社が見えてきました。6月の新緑がかなり茂っていて、戸隠山のギザキザの尾根がほとんど見えません。

奥社の手前、参道右手にある小さな滝です。わずか2メートルほど下るだけで、空気がひんやりと澄みわたり、まるで生き返るような気分になります。隠れパワースポットと言ってもいいでしょう。

奥社手前の神が宿るという磐座(いわくら)です。

戸隠山の岸壁に、洞窟を掘りぬいて造られた建物です。伝承によれば、嘉祥2年(849年)、学問行者が九頭龍の導きに従って築いた伽藍がその起源とされています。

【ご祭神】

天手力雄命(アメノタヂカラオノミコト)

開運や心願成就、五穀豊熟などのご利益があるとされています。

奥社の御朱印

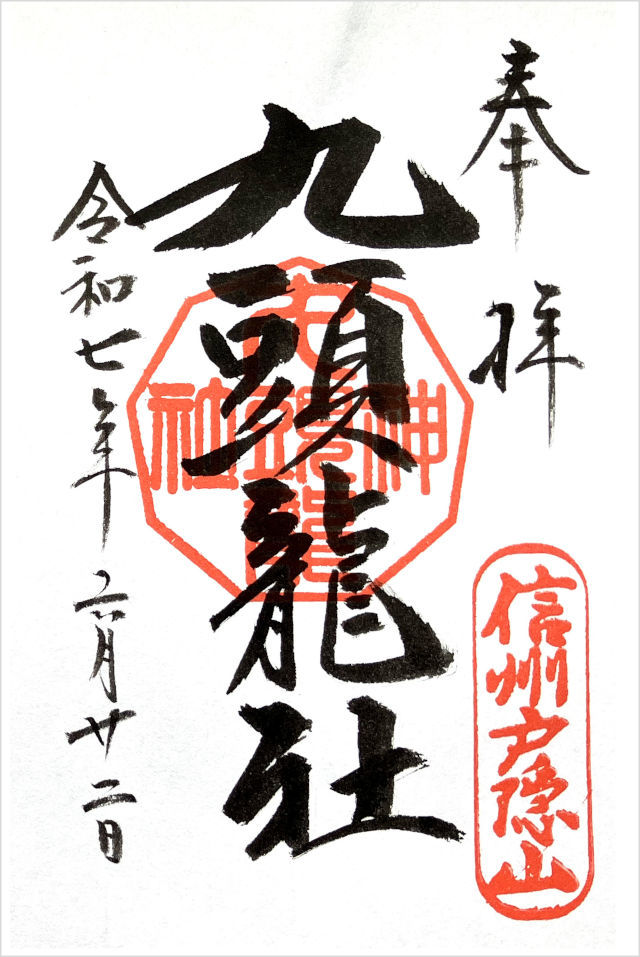

九頭龍社

九頭龍大神は、古くからこの地域の地主神として信仰されており、水を司る神、雨乞いの神、虫歯の神、そして縁結びの神としても知られています。特に、心願成就の御神徳が高く、多くの参拝者が訪れます。

九頭龍社の創建時期は不明ですが、天手力雄命が奉斎される以前からこの地で信仰されてきました。伝説によれば、平安時代の嘉祥二年(849年)に学問行者が戸隠山で法華経を唱えていた際、九頭一尾の龍が現れ、彼にこの地の守護神となることを約束したとされています。

【ご祭神】

九頭龍大神(クズリュウオオカミ)

九頭龍社の御朱印

山ちゃんの日〜奥社Walk

奥社の森は広大な自然林に囲まれ、モミ・ブナ・ミズナラなどの樹木も多く、昭和48年には天然記念物に指定されており、伐採禁止で厳しく保護されています。そんな森の中を15分ほど歩くのが、山ちゃんの日〜奥社Walkです。本来の参道から離れた横道を随神門から鳥居まで歩きます。往路と帰路の2回あり、参加は自由です。

随神門から250mの位置で、参道口(鳥居)まで1,100mと表示されています。

戸隠五社巡り&善光寺参拝の1泊2日ツアー[まとめ]

このツアーの醍醐味は、なんといっても長野を代表する二大聖地「善光寺」と「戸隠五社」を、ゆっくり巡れるところにあります。「牛に引かれて善光寺」や「天岩戸伝説」をたどりながら、その舞台を実際に歩いてみると、歴史や信仰がぐっと身近に感じられます。

また、岩壁に張りつくように建つ布引観音、杉並木に包まれた戸隠神社・奥社の参道、茅葺屋根が印象的な随神門などなど、どこを切り取っても絵になる風景ばかりです。

そして、旅の楽しみといえば、やっぱり食と癒しも欠かせません。名物・戸隠そばはもちろん、宿泊先ではビュッフェや天然温泉も満喫できて、心も体も大満足!

信仰、自然、文化、味覚——そのすべてが詰まった1泊2日コース。しっかり歩いて、しっかり癒される、いいとこ取りの旅でした。

こちらのバスツアーに参加するにはコチラ

戸隠五社巡り&善光寺参拝の1泊2日ツアー~夕食ブッフェと温泉でゆったりの旅~

※当記事の内容は個人の感想を含み、諸説ある話の1つを基に作成されているため客観的な事実を表すものではありません。 また、特定の説を支持したり、異なる説を否定したりするものではないことをご了承ください。 なお、内容についてのご質問はお受けいたしかねます。

この記事を書いた人

リョウさん

2007年頃から、年に2〜3回趣味で日帰りバスツアーに参加していました。

当初ははとバスをメインに、読売旅行、クラブツーリズムなどを利用していました。

2017年頃から神社に興味を持つようになり、四季の旅のツアーに参加するようになりました。

基本、月一同行取材に参加しています。

お気づきの方は、お気軽にお声をかけてください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。