この記事は、「仁科神明宮と穂髙神社~信州パワースポット巡り&日本一の宿場町"奈良井宿"散策~」の紹介記事です(2025年11月8・9日参加)。

こちらのツアーに参加するにはコチラ

今日のバスツアーは、「信州パワースポット巡り」と「中山道 奈良井宿の散策」を楽しむ1泊2日の旅です。

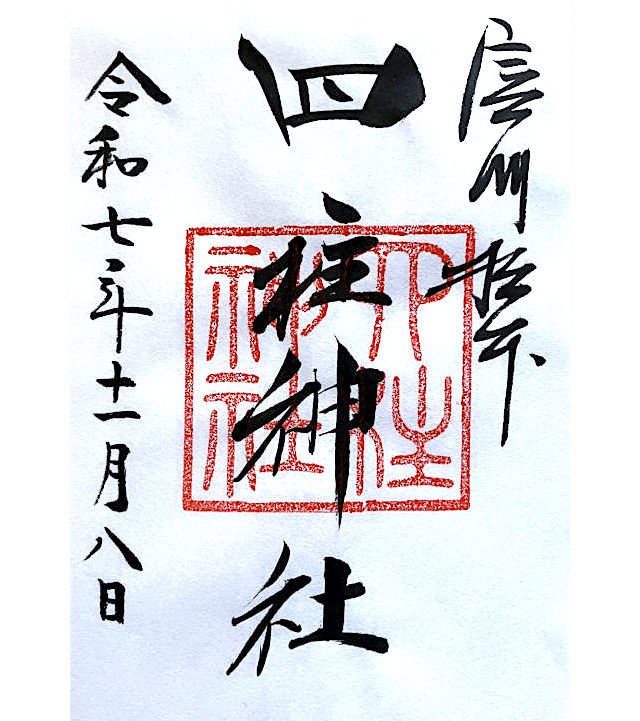

1日目は生島足島神社で多くの夫婦ご神木に驚き、なんと大王わさび農場にも祀られている神社を参拝。続く安曇野 穂髙神社では正式参拝を行い、四柱神社では紅葉と城下町の風情を満喫します。夕食は松本駅周辺で、落ち着いて過ごせます。

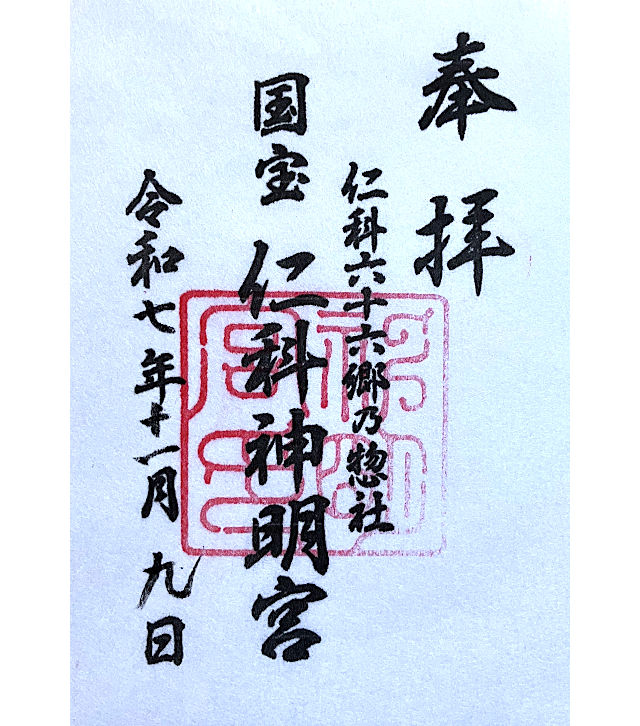

2日目は、国宝・仁科神明宮で日本最古の神明造に圧倒され、ツアー最後の中山道 奈良井宿で江戸の面影を感じます。

信州パワースポット巡りは歴史、そして祈りに包まれた旅。どんな体験が待っているのか、ワクワクしてきます。

それでは、ツアーに出発しましょう。最初の参拝は生島足島神社。途中、上里SAで1回休憩をとります。

1. 生島足島神社

2. 大王ワサビ農場

3. 安曇野 穂髙神社

4. 四柱神社

ホテル飯田屋[宿泊]

目次

生島足島神社には夫婦ご神木が多い!

バスは東鳥居近くの駐車場に11時20分に到着し、これから45分の自由時間です。

生島足島神社の参拝は、東鳥居から始まります。奥に見えるのが東御門で、この門をくぐると、すぐ左手に御神橋と御本社(上宮)があります。

なお、後でご紹介する西鳥居と西御門とは、一直線に配置されています。

御本社(上宮)とご由緒

池で神域を囲む様式は「池心宮園池(ちしんきゅうえんち)」と呼ばれ、出雲地方の古い神社のスタイルを受け継ぐ、日本でも最古級の形と言われています。昔むかしの神様の時代に、建御名方命(タケミナカタノミコト)が諏訪へ向かう途中、この場所に立ち寄り、もともとこの土地を守っていた“地の神”(大地そのものがご神体)にお仕えし、米がゆを作ってお供えしたと伝えられています。

この出来事は「生島大神・足島大神」へと受け継がれ、今も神社では「御籠祭(おこもりさい)」という神事として続けられています。

御本社の扉の奥には「内殿」と呼ばれる特別な空間があり、そこには床板がなく、むき出しの大地がそのままご神体とされています。

夫婦杉にも注目!

夫婦杉にも注目!

生島大神 (イクシマノオオカミ)

足島大神(タルシマノオカミ)

生島大神と足島大神は、日本の真ん中にいる神様で、昔から「国を守る神」として大切にされてきました。生島大神は“あらゆるものを元気に育てる力”を、足島大神は“みんなが満足して幸せに生きられる力”を持つ神様だと考えられています。

【公式サイト】https://www.ikushimatarushima.com/

御本社に向かって左に、子安社があります。

【ご祭神】

木花開耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト)

彦火瓊瓊杵尊(ヒコホノニニギノミコト):木花開耶姫命の夫神

木花開耶姫命は安産・子授けのご利益で知られ、母子の健康や家庭の和を守ってくれます。

彦火瓊瓊杵尊は「天孫降臨」の神様で、家族の繁栄や未来をひらく力を授けるとされ、家庭運・仕事運の向上にもご利益があるといわれています。

※大国主大神が地上世界(葦原中国)の支配権を天照大神にゆずった「出雲の国譲り」の時、天照大神の孫である彦火瓊瓊杵尊が、その地を治めるために地上へ降臨しました。

御本社と子安社を参拝したら、御神橋を渡って摂社・諏訪神社(下宮)へ向かいます。途中には夫婦杉があります。

夫婦杉のすぐ右手に「諏訪神社井戸神」と表記された下神井様(しもみいさま)の2本の木があります。

摂社・諏訪神社(下宮)と夫婦欅

下神井様の少し右手に諏訪神社(下社)がありますが、その前には左右に樹齢800年の夫婦欅が生えています。良縁・子宝、安産・子育て、夫婦円満のご神木です。

左にあるご神木の洞の中も、右側が男神、左側が女神と言われています(写真上・下)。写真上で横に伸びた幹の根元が、写真下の洞になっています。

洞の中をのぞいてみましたが、男神と女神の区別はよくわかりませんでした。おそらく、黒光りしているのが男神ではないでしょうか。

【ご祭神】

建御名方富命(タケミナカタトミノミコト)

八重事代主命(ヤエコトシロヌシノミコト):恵比寿様

八坂刀賣神(ヤサカトメノカミ):建御名方命の后神

建御名方富命は勝負運や仕事運を高め、前向きに進む力を与えてくれます。八重事代主命は、商売繁盛や良いご縁を招き、日々の暮らしに福をもたらします。八坂刀賣神は、家庭円満や安産をやさしく見守る女性守護の女神です。

社殿右側にも、もう1本の夫婦欅があります。なぜ根元がこのように大きなコブ状になり、さらに空洞になっているのかはよくわかりませんが、生島足島神社の七不思議の一つといわれています。

八幡社と荒魂社へ

諏訪神社を参拝したら、御本社の右側を進み、神池の裏手にある八幡社と荒魂社へ向かいます。

池の右側を進んでいくと、八幡社の鳥居の内側——写真左やや下に写る柵の前に出ます。奥に見えるのが八幡社で、鳥居が右手にあったため、外側から八幡社の写真を撮ってみました。

【ご祭神】

譽田別尊(ホンダワケノミコト)

第15代天皇である応神天皇のことです。

八幡社の左奥に進んでいくと、荒魂社前にでます。

【ご祭神】

生島大神・足島大神の荒御魂を祀っています。

※「荒御魂(あらみたま)」とは、神様が持つ勇ましく強い働きを示す側面のことで、反対におだやかな側面を「和御魂(にぎみたま)」といいます。

八幡社の前方にあった鳥居を出て右に進むと、西鳥居に出ます。奥には西御門(写真下)が見えます。なお、西鳥居と西御門は、最初に入ってきた東鳥居と東御門と一直線に配置されています。

また、生島足島神社は「御来光の道」のレイライン上にあり、日本の中心として「日本のへそ」ともいわれています。

最後に、神楽殿の右手にある授与所でお守りを見てみました。夫婦欅など多くのご神木を見てきたからでしょうか、2種類の夫婦守が目に飛び込んできました。

いただいた「夫婦守」

なお今日は11月8日でしたので、境内には「七五三」を祝う家族連れが多くいらっしゃいました。御本社の前にあるこの場所が、記念撮影によく使われていました。

今日は、できるだけ「七五三」を祝うご家族が写り込まないように撮影しました(汗)。

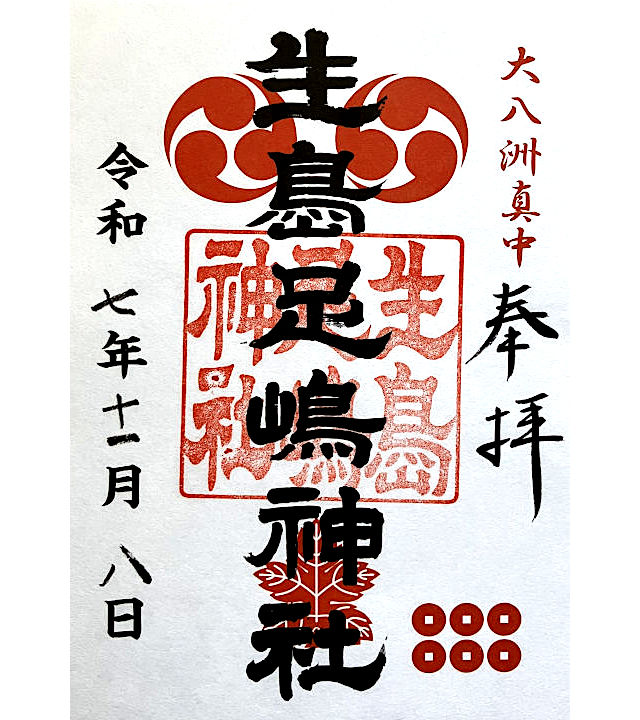

生島足島神社の御朱印

次の観光地は、昼食も含めて訪れる「大王わさび農場」です。農場なんですが、なんと……

なんと、大王わさび農場にも神社があった!

バスは13時10分に到着し、昼食を含めて60分の自由時間です。13時過ぎという時間帯は、観光地では食事に20〜30分ほどの待ち時間が発生するため、残りは30分ほどになります。

30分では大王わさび農場全体をご紹介しきれませんので、今回のツアーテーマ「信州パワースポット巡り」に絞り、まずは農場のほぼ中央にある大王神社へ向かいました。

大王わさび農場「見どころ」→https://www.daiowasabi.co.jp/

レストラン「OASIS」前にあるわさびのオブジェ

レストラン「OASIS」前にあるわさびのオブジェ

これぞ、わさび畑!

これぞ、わさび畑!

大王神社は「魏石鬼八面大王」を祀る!

大王神社の鳥居の前には、安曇野にわさびの農場を開拓した深澤家の胸像が並んでいます。

左から、大正時代に農場を開拓した深澤勇市(初代)/深澤一恵(勇市の妻)/深澤勇市(2代目)/深澤淑壽芙(2代目の妻)です。

大和朝廷が東北討伐を進めていた約1,200年前、安曇野では住民が重い貢物を課されていました。民を守ろうと立ち上がった魏石鬼八面大王(ぎしきはちめんだいおう)は、坂上田村麻呂率いる朝廷軍と戦って敗れます。

大王の復活を恐れた朝廷軍は遺体を分けて埋め、その胴体が農場内にあったことから「大王わさび農場」と名付けられ、大王を祀る神社が建てられました。

なぜ大きな草鞋(わらじ)が?

八面大王の巨体を象徴するものとして奉納されるようになりました。

また、農場開拓に協力した農夫たちが冬も草鞋で作業したことへの感謝として奉納したという説もあり、草鞋は伝説と地域の歴史を示す重要なシンボルとなっています。

【ご利益】

リフレッシュと浄化だそうです。わさびの効能がご利益になっているのでしょうか。

※残念ながら、案内に確認しましたが、大王神社の御朱印はありません。

魏石鬼八面大王の墓所

大王神社の裏手にあります。毎年5月8日には大王神社祭が行われ、農場の安全への感謝を込めて、わさびや米、酒、果物などを奉納し、店舗で使う包丁の安全祈願も行われています。

大王神社のさらに奥には、幸いのかけ橋を渡っていく、大王窟/開運洞と大王さまの見張り台があります。

大王窟/開運洞

大王窟は、八面大王が坂上田村麻呂の軍に立て籠もったとされる洞窟を再現したもので、内部には仏像が祀られています。

一方、開運洞(写真下)は七福神の石碑があり、訪れる人々に幸運をもたらすとされています。これらの洞窟は、地域の伝説と結びついており、訪問者に神秘的な体験を提供します。

大王さまの見張り台

この見張り台は、八面大王が住んでいたとされる有明山の麓に位置し、わさび田と北アルプスの美しい景色を一望できます。

頂上には球体のオブジェがあり、訪れる人々に特別な景観を楽しませています。ここからの眺めは、安曇野の自然の美しさを堪能できるスポットとして人気です。

幸せの赤いメガホン

幸せの赤いメガホン

詳しく知りたい方は、こちらを参照してください。

大王わさび農場「食べる・買う」→https://www.daiowasabi.co.jp/#restaurant_list

大王わさび農場の食事処(入口から)

左の方が入り口で、同じ建物の右側が土産屋になります。

生わさびはもちろんのこと、わさびを使ったお菓子からふりかけ、醤油など、多くのお土産がたくさんあります。

ラングドシャ(スイーツ)

ラングドシャ(スイーツ)

わさびタレとわさびオイルソース

わさびタレとわさびオイルソース

本わさびのり茶漬けとわさびふりかけ

本わさびのり茶漬けとわさびふりかけ

わさび田を眺めながら軽食や飲み物を楽しめます。ペット同伴も可能です。

残り時間もあまりなかったので昼食はあきらめていましたが、わさびコロッケバーガー(420円)がすぐ食べられそうだったので注文しました。

わさび入りのコロッケはけっこう美味しく、野菜もたっぷり入っていて、お腹にもしっかりたまるボリュームでした。バンズはいわゆるパンではなく、トルティーヤ風の薄い生地です。

湧水飯釜 大王庵[和食]

北アルプスの湧水を使って炊いたご飯と新鮮な生わさびを楽しむことができる和食処。シンプルながらも深い味わいが魅力です(写真ちょっとわかりづらくて謝)。

レストランOASIS[洋食]

信州産の肉や野菜を使用した洋食メニューが揃い、特にグリル料理が人気。わさびを使ったソースが特徴です。

DAIO’s CAFE[カフェ]

大王神社の鳥居前にあります。

コーヒーやスイーツを提供するカフェで、特にコールドブリューコーヒーが人気です。比較的空いており、アップルパイしか食べ物はありませんが、待ち時間なしで入れます。

OASIS・大王庵・DAIO’s CAFEのメニュー

次に安曇野 穂高神社へ向かいます。

次に安曇野 穂高神社へ向かいます。穗髙神社(里宮)で正式参拝

バスは14時25分に到着し、正式参拝を含め90分の自由時間です。安曇野 穂高神社は、長野県安曇野市に位置し、北アルプスの総鎮守として知られています。この神社は、里宮(本宮)、上高地の奥宮、奥穂高岳の嶺宮の三つの社から成り立っています。

今日参拝する里宮は安曇野市内にあり、穂高見命(ホタカミノミコト)が祀られています。地域の人々が古くから山の神として崇めてきた歴史があります。

奥宮は上高地の明神池のほとりにあり、穂高見命が降り立った場所とされています。神秘的な雰囲気を持ち、訪れる人々に癒しを与えます。

嶺宮は奥穂高岳の山頂にあり、標高3,190メートルの位置に鎮座しています。ここは登山者にとって特別な場所であり、壮大な景色を楽しむことができます。穂高神社は、「海の神を祀る山の神社」として、その独自の歴史と魅力を持っています。

[公式サイト]https://www.hotakajinja.com/

第一鳥居から境内を見ると、第二鳥居と神楽殿が見えます。神楽殿の後ろには拝殿があり、ほぼ一直線に配置されています。

穂高神社は、海の神・穂高見命を祀る安曇野の古社です。ご祭神の子孫とされる安曇族は海運に優れ、古くから大陸と交流した文化の高い一族でした。平安時代の『延喜式』では名神大社に選ばれ、朝廷から深く敬われた神社として知られています。

また、本殿を二十年ごとに造り替える式年遷宮を500年以上続けており、日本アルプスの総鎮守として交通安全・産業安全・厄除などのご利益を求め多くの人が参拝しています。

樹齢500年以上の巨木で、親孝行の象徴とされています。この杉は、大正時代に高木康江さんが母親の病気平癒を祈願して植えられたことから名付けられました。現在はパワースポットとしても知られ、多くの参拝者が訪れています。

穂高神社の拝殿と本殿

今日の穂高神社の正式参拝では、この拝殿の右側から中に入ります。入ってすぐ目に飛び込んできたのが、素晴らしい白龍の絵です(写真下)。

正式参拝は20分ほどでしょうか。祝詞が読み上げられ、巫女さんの鈴舞があります。その後、宮司さんから穂高神社のご由緒などを教えていただきました。

なお、窓越しに拝殿の外からは見えない本殿が、四社並んでいる様子が見えます。並びは以下の通りですが、式年遷宮により一社が建て替えられる際は、この並びが変わるそうです。

【ご祭神】

[中殿]穂高見命(ホタカミノミコト)

海神・綿津見命の子で、穂高神社の主祭神です。彼は安曇族の祖神とされ、交通安全や商売繁盛の神として信仰されています。神社の祭りや行事において重要な役割を果たし、地域の守り神として親しまれています。

[左殿]綿津見命(ワタツミノミコト)

海の神で安曇族の祖神です。彼は海の恵みをもたらし、漁業や航海の安全を守る神として信仰されています。

[右殿]瓊瓊杵命(ニニギノミコト)

天照大御神の孫で、日本の初代天皇・神武天皇の祖先です。彼は地上に降り立ち、農業や文明の発展を促した神として知られています。

[別宮]天照大御神(アマテラスオオミカミ)

穂高神社の若宮社

【ご祭神】

安曇連比羅夫命(アヅミノムラジヒラフノミコト)

安曇連比羅夫命は、古代の海人集団である安曇族を代表する人物で、航海・水軍・海外交流に優れた英雄と伝えられます。そのため若宮は、航海安全・旅行安全・開運などのご利益で信仰されています。

若宮の左手にある四神社(しじんしゃ)には、少名彦名命・八意思兼命・誉田別命・蛭子神・猿田比古命の五柱の神様が並祀されていました。

その左に、大物主神を祀った事比羅社と素戔嗚尊を祀った八坂社が並んでいます。

樹齢500年以上の欅は、まさに今が見頃の紅葉でした。

川端康成・井上靖・東山魁夷ら文化人が絶賛した名木で、井上靖はこの欅を題材に小説『けやきの木』を書きました。主人公がその神秘的な若葉に導かれて穂高を訪れる物語として描かれています。

穂高神社・その他の見どころ

阿曇比羅夫之像

穂高神社にゆかりの深い安曇族の英雄・阿曇比羅夫(アヅミノヒラフ)をたたえる像です。彼は古代の海人で、航海や水軍に優れた一族の代表的な人物とされ、海外との交流にも携わったと伝わります。

穂高神社が祀る海神・穂高見命とつながる安曇族の歴史を象徴する像として、多くの参拝者がその勇ましい姿に敬意を寄せています。

ステンレスの道祖神

長寿日本一を記念して作られた日本唯一のステンレス製道祖神が祀られ、健康長寿や夫婦円満・縁結びのご利益で親しまれています。

なお、安曇野には約400体の道祖神があり、市町村単位では日本一といわれます。悪霊除けや旅の安全、五穀豊穣を祈る存在です。

七五三詣

時節柄、見事な菊の盆栽もたくさん飾られていました。

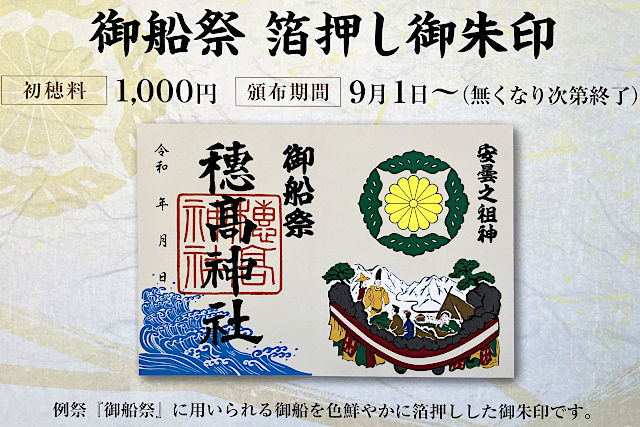

御船会館(資料館)

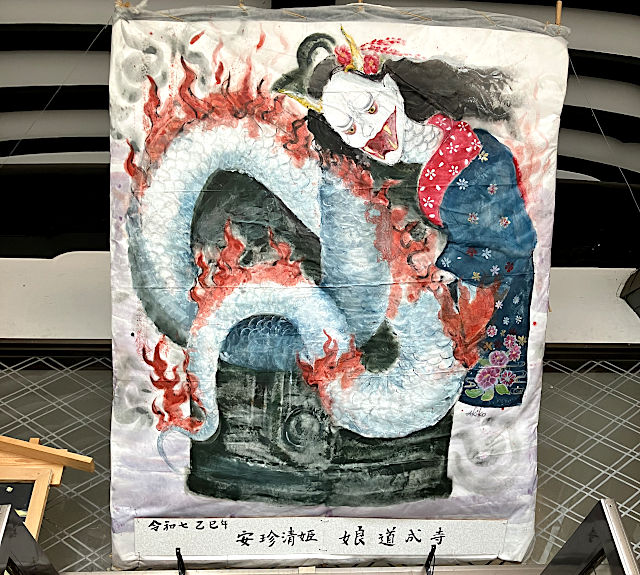

穂高神社例祭の船や長野県無形民俗文化財の人形飾りを公開する資料館です。氏子が作った迫力ある歴史絵巻のほか、神宝や古代の道具・古文書など安曇野の貴重な文化財も多数展示しています。

巳年らしく、蛇の額も飾られていました。少しリアルで、不気味ですね。

安珍と清姫 ― 愛が蛇へと変わった悲恋伝説

若い僧・安珍に恋した清姫が、裏切られた悲しみと怒りから大蛇へと姿を変え、安珍を追い詰めて焼き殺してしまうという日本の代表的な悲恋物語です。僧の戒律と娘の純粋すぎる思いが生んだ、哀しくも強烈な伝説として語り継がれています。

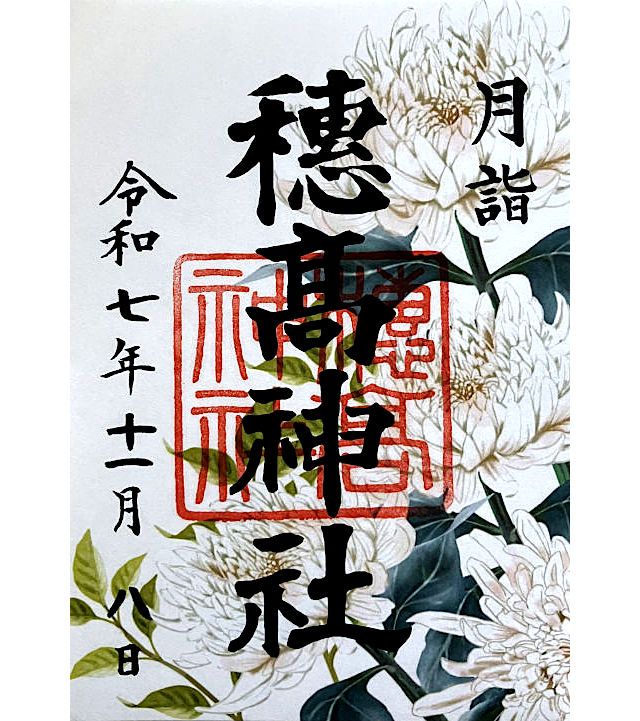

穂高神社の御朱印

月詣の御朱印

月詣の御朱印

次に四柱神社に向かいます。

四柱神社と城下町

バスは16時30分に到着し、45分の自由時間です。駐車場から神社までは約5分ほど歩きます。11月のこの時間帯はかなり暗くなっていたため、写真は明るめに調整しています。

境内は紅葉の色づきがよく、参拝に来たのですが、まるで紅葉狩りに来たような雰囲気でした。

四柱神社の拝殿

明治12年(1879)、松本には神道を広めるための「神道中教院」が設けられ、その中で四柱の神さまが祀られていました。

のちに独立した神社として整えることになり、明治12年に現在地へうつされ「四柱神社」として創建されました。

毎年10月1日から3日には「神道祭」が行われ、地域の重要な秋のイベントとして賑わいます。境内は自然豊かで、特に秋の紅葉が美しいことで有名です。JR松本駅から徒歩約10分の距離にあり、観光の際にも立ち寄りやすい神社です

【ご祭神】

天之御中主神、高皇産霊神、神皇産霊神は『古事記』の冒頭に記されている神々で、天地創造の根源を示す重要な存在です。

1. 天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)

宇宙の中心を司り、開運招福や健康長寿、子孫繁栄をもたらすとされています。

2. 高皇産霊神(タカミムスビノカミ)

生命の生成や発展を象徴し、無病息災や延命長寿、良縁祈願のご利益があります。

3. 神皇産霊神(カミムスビノカミ)

全ての生き物の繁栄を促し、楽しく生きることを実現する力を持つと信じられています。

4.天照大御神(アマテラスオオミカミ)

このようなご神徳の高い神様をお祀りしている神社は、全国でも珍しいといわれています。

「すべての願いが相叶う」というご利益があり、「願いごとむすびの神」として有名なパワースポットです。

[公式サイト]https://www.go.tvm.ne.jp/~yohasira/index.html

恵比寿神社

恵比寿神社は、昭和27年に出雲大社・美保神社から神さまをお迎えし、昭和50年に境内社として現在の場所に祀られました。以来、地域の人々が農業の実りや商売の発展を願って参拝する、身近で親しまれる神社となっています。

【ご祭神】

事代主神(コトシロヌシノカミ):恵比寿様

大国主神(オオクニヌシノカミ)

どちらも産業の神さまとされ、農家には五穀豊穣、商家には商売繁盛をもたらす存在として古くから信仰されてきました。

ご神徳としては、家内安全・商売繁盛・五穀豊穣・開運招福・縁結びなど、日々の生活を支えてくれる力があるとされています。

境内は、ちょうど見頃を迎えた紅葉にやさしく包まれていました。

伊勢神宮遥拝所と三峯神社

伊勢神宮を遠くから拝むための場所で、ここで参拝すると伊勢神宮を訪れたのと同じご利益が得られるとされています。

伊勢神宮遥拝所の左側にあります。

この祠は、埼玉の三峯神社からお借りしたオオカミを祀っており、明確な願望実現や仕事運、金運、心身の浄化などのご利益があるとされています。

四柱神社の御朱印

松本城下町を歩く

鳥居の右横にあったインパクト大のガマ侍。カエルの街ナワテ通りに東京藝術大学より平成17年(2005年)に寄贈されたとあります。高さ2mくらいあります。

そして、この前を神社の境内に沿って歩くと、門前町ならぬ城下町が続いています。この風情ある街並みを堪能していただければ嬉しいです。

城下町ですので、このお堀に守られていたのでしょうか。

四柱神社前では「城下町肉祭り」が開催されていました。

これで1日目の行程は終了し、あとはホテル飯田屋に戻ってくつろぎます。

ホテル飯田屋に宿泊

ホテルには17時に到着し、チェックイン後、翌朝8時45分に出発するまで夜はフリータイムです。

ホテルは松本駅から徒歩1分のところにあります。1日目の夕食は、ホテル周辺の食事処で各自自由に取ります。

周辺には、居酒屋、地酒酒場、焼き鳥屋、フランス風バル、イタリア風バル、麹屋(麹を使った料理とお酒)、カレー屋など、選択肢が豊富にあります。次の日のことを考えなければ、ゆっくり飲みたくなるお店が多く、飲みたい気持ちを抑えるのが大変でした(汗)。

朝食をいただき、2日目の行程が始まります。

1. 仁科神明宮

2. 中山道 奈良井宿

仁科神明宮は日本最古の神明造り

ホテルから約50分、9時25分に到着。これから40分の自由時間です。

駐車場からまず目に入るのは、3本杉のご神木の高さです。

奥に見えるのが、三本杉のご神木です。

3本そろって立っていましたが、中央の杉は昭和54年(1979年)の突風で倒れ、現在は根元だけが残されています。

左右の2本が樹齢約800年の大杉として残り、県の天然記念物に指定されています。

人と比べると、この杉の大きさがよくわかると思います。

手前が二ノ鳥居で、奥に見えるのが三ノ鳥居です。入るとすぐ左手に社務所があります。一ノ鳥居は近くには見当たりませんでした。

階段の上に、神門の神明造のかつお木が見えてきました。

仁科神明宮のご由緒

仁科神明宮は、長野県内で唯一、本殿が国宝に指定されている神社であり、国内の神明社としても最古にあたる、唯一の国宝建築を持つ社として知られています。現存する最古の神明造を正確に伝えていることから、本殿・釣屋(本殿と中門をつなぐ細長い建物)・中門の三棟が国宝に指定されています。

創建年代は明確ではありませんが、伊勢神宮ゆかりの「仁科御厨」に早くからまつられていた記録があり、信濃でも特に古い歴史をもつ神社です。

また、伊勢の伝統にならい、20年ごとに社殿を造り替える式年遷宮を行っており、次回は2039年に予定されています。

【ご祭神】

天照皇大神(アマテラスオオミカミ)

[公式サイト]https://www.sinmeigu.jp/index.html

仁科神明宮の神門・拝殿・中門・本殿

仁科神明宮では、この神門の前で参拝します。神門の中に入って拝殿の前で参拝することはできません。参拝したら、左手か右手に回って、拝殿・中門・本殿を横から見てみましょう。

神門に向かって左横にある末社は子安社、九頭龍社、下諏訪社、上諏訪社はじめ、八社あります。

拝殿と神門を横から見ています。そして、拝殿の後ろに中門と本殿が続きます(写真下)。

参拝している方を反対側からこのように見る機会は、なかなかありません。

そして神門の前に戻り、右手からも見てみたいと思います。

拝殿になります。

拝殿の横にもご神木の根元がありました。「仁科神明宮 元御神木」書かれていました。

中門と本殿です。

神門の右手にも、(左から)熊野社・白山社・鹿島社・春日社・三島社・きたの社の末社が並んでいます。このほかにも末社があります。

仁科神明宮の御朱印

そして、今回のツアー最後の観光地「中山道 奈良井宿」に参ります。

2. 中山道 奈良井宿

中山道・奈良井宿には11時30分に到着しました。ここから昼食を含め、約120分の自由時間です。昨日は一日中よい天気で、今朝の仁科神明宮は曇りでしたが、奈良井宿に着く頃には雨になりました。

奈良井宿は宿場町ですので、雨がかえって情緒を深めてくれるかもしれません。どうぞ、この雰囲気を味わってください。

しかし、今回は信州パワースポット巡りですので、後ほど奈良井宿にある三社を簡単にご紹介します。

[奈良井宿観光協会]https://www.naraijuku.com/

中山道 奈良井宿について

中山道六十九次のうち、東海道と重なる草津・大津を除いた「純粋な中山道六十七宿」で見ると、奈良井宿は江戸側の板橋宿から数えても、京へ向かう守山宿から数えても ちょうど34番目。まさに中山道の真ん中にあたる宿場町です。木曽十一宿の中ではもっとも標高が高く、すぐ先には難所として知られる鳥居峠が控えています。そのため多くの旅人が足を休め、「奈良井千軒」と言われるほどにぎわいました。今も町並みは国の重要伝統的建造物群保存地区に選ばれ、昔の息づかいがそのまま残っています。

数々の賞を受けてきた奈良井宿は、連続テレビ小説『おひさま』(2011年)の舞台にもなりました。素朴で力強い“日本の美しさ”にふれられる場所として、いまも国内外から多くの人が訪れ、この歴史深い宿場の魅力に引き込まれています。

奈良井宿の入口から、一番奥にある「鎮神社」までは徒歩約20分です。以下ではお店などを簡単に紹介していますが、情緒ある風情を味わっていただければと思います。

旅館「あぶらや」

山の恵みをいかした郷土料理が評判の宿。かつて油屋や煙草屋を営み、昭和40年代から旅館として旅人を迎えてきました。自家菜園の野菜を使った“おふくろの味”で、ゆったりと過ごせます。

お食事処「いなかや」

古民家で営む夫婦二人の手打ちうどん店。店主こだわりの打ちたてうどんが楽しめる、あたたかい雰囲気のお食事処です。

越後屋

地粉の手打ちそばや五平餅が味わえる素朴な食事処。豪華さよりも木曽の家庭料理らしさを大切にしており、奈良井宿を訪れる旅人に喜ばれています。

斉藤漆器店

縄目漆器を手作りする漆器店。木に縄を巻き漆で仕上げる伝統技法で、1点ずつ美しく制作しています。オーダーにも対応し、手入れしやすく長く使える品をそろえています。

「七転八起」「破顔一笑」など、ユニークな名前がついた行灯が趣深いです。

てずから(おやき専門店)

長野県産の地粉を使い、すべて手作りのおやき専門店。散策中のおやつやお土産にぴったりで、素朴な味わいが楽しめます。

おやきとは、信州の郷土料理です。小麦粉を水で練ったものに野沢菜をはじめ様々なお総菜を包み蒸し焼きにしたものです。

大宝寺とマリア地蔵庭園

大宝寺は天正10年(約400年前)に建立され、江戸時代に現在の本堂が建てられ「広寺山 大宝寺」と名付けられました。信州・木曽霊場の七福神めぐりの寺でもあり、知恵と長寿を授ける神・寿老人の霊場としても知られています。

また、境内には「マリア地蔵」があり、子育て地蔵の名を借りた頭のない地蔵像で、隠れキリシタンたちの悲しい歴史を今に伝えています。

木曽奈良井宿 きむら

手作りの五平餅と団子とおやき

築300年の古民家を譲りうけ、販売店舗を設けました。お馴染みのきむらののれんが目印です。手作りの五平餅と団子とおやきを出しています。

奈良井宿お土産市場

信州の食材を豊富にそろえたお土産店で、信州味噌、木曽の地酒、塩尻ワイン、楢川特産のさるなしスイーツ、野沢菜、おそば、五平餅などが並びます。なかでも辛味噌、生酒、信州リンゴを使ったスイーツが特に人気です。

最後の方で、やや右にカーブして、先へと続いています。

WABI×SABI 奈良井宿店

奈良井宿の南入口すぐにある、漆器の老舗「中村漆器産業」の直売店。漆器や家具、奈良井・木曽ゆかりのお土産がずらりと並び、お値打ち価格で購入できます。

そば処 山なか

地元産そば粉を100%使った純手打ちそばが味わえる、奈良井宿の人気店です。季節に合わせて、春は山菜天そば、冬は木曽名物すんきそばなどが楽しめます。

※後述する「若宮様」へは、この山なかの右手の路地から行けます。

そして、向こうに見える杉の木立が鎮神社の境内になります。鎭神社のあとに、若宮様と神明宮もご紹介します。

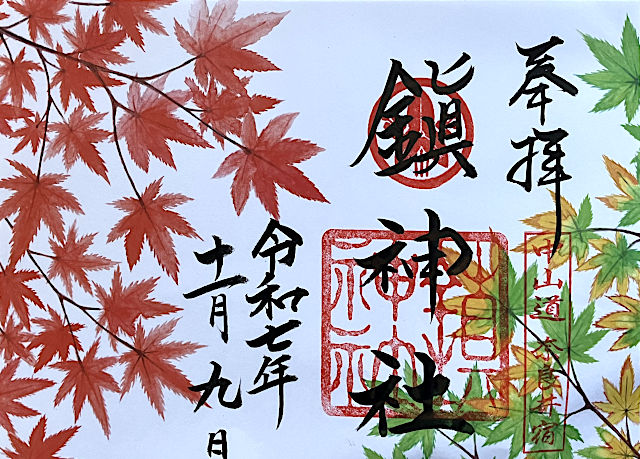

鎭神社

鎭神社(しずめじんじゃ)は、12世紀後半に中原兼遠が鳥居峠に建てたと伝わる歴史ある神社です。戦国時代の戦で奈良井宿が被害を受けた際、奈良井城主・義高が現在地へ移して再建しました。

江戸時代初めには疫病が流行し、人々は香取神宮から神様を迎えてお祭りを行い、病が治まったことから「鎭神社」と名付けて厚く信仰しました。現在の社殿は1664年の建立で、当時の姿を今に伝えています。

ところで、外国人のグループが御朱印をいただいていました。時間があれば、その方たちにゆっくり「日本の神社や御朱印をどう感じているのか」聞いてみたかったです。

ここでかなり待ち時間を取られてしまい、昼食はあきらめました。

【ご祭神】

経津主大神(フツヌシノオオカミ)

奈良井では疫病が流行した際に、香取神宮からこの神様をお迎えしたことで病が落ち着いたと伝わっています。ご利益は病気平癒をはじめ、旅行安全、身体健全、武運長久、福徳円満など、日々のさまざまな願いを守ってくれる存在です。

[公式サイト]https://narai-shizumejinja.com/

鎭神社の御朱印

若宮様

鎭神社から1分ほど戻り、先ほど紹介した「そば処 山なか」の路地を左へ入り、1〜2分歩くと若宮様に着きます。急な階段を登っていきます。

調べてみましたが資料がなく、ご由緒もご祭神も正確にはわかりませんでした。一般的に「若宮」は、親神に対する「若い神」や、特定の神の御子神を指すことが多いのですが、どの神社を親神としているのかは不明です。

なお、一般的には、応神天皇こと誉田別尊(ホンダワケノミコト)が若宮八幡宮の主祭神とされています。

神明宮

若宮様の「山なか」から7〜8分歩いたところにある奈良井郵便局と公衆トイレの案内を左に入り、2分ほど進むと神明宮の鳥居に着きます。鳥居の先の急な階段を登ります。

奈良井宿の神明宮のご祭神は、天照皇大御神(アマテラスオオミカミ)と豊受姫命(トヨウケヒメノミコト)であると考えられます。

一般的に「神明宮」という名称の神社は、伊勢神宮(内宮・外宮)から分霊を勧請している場合が多く、この二柱の神様をお祀りしています。

なお、奈良井宿には鎭神社など他にも複数の神社があるため、文脈によっては別の神社を指す場合もあります。

信州パワースポット巡りもこれで終わりにします。帰りはゆっくりバスの中でくつろぎ、新宿に帰ります。

まとめ:信州パワースポット巡りと奈良井宿

今回の1泊2日の信州パワースポット巡り・1日目は、多くの夫婦ご神木に迎えられる生島足島神社から始まり、大王わさび農場では清らかなわさび畑と、そこに祀られる大王様のパワーに触れることができました。安曇野の穂髙神社では正式参拝を通して背筋が伸びるような厳かな時間を過ごし、四柱神社では「願いごとむすびの神」にそっと思いを託しました。

2日目に訪れた仁科神明宮では、日本最古の神明造が放つ神聖さに圧倒されました。旅の締めくくりとなった雨の中山道・奈良井宿では、江戸の面影が息づく宿場町を歩き、まるでタイムスリップしたようなひとときを味わえました。

さらに奈良井宿では、鎮神社、若宮様、神明宮にも参拝することができました。

信州は、ただ参拝して終わる場所ではなく、“深い歴史と物語を抱く土地”であることを、改めて実感できる旅となりました。

こちらのバスツアーに参加するにはコチラ

仁科神明宮と穂髙神社~信州パワースポット巡り&日本一の宿場町「奈良井宿」散策~

※当記事の内容は個人の感想を含み、諸説ある話の1つを基に作成されているため客観的な事実を表すものではありません。 また、特定の説を支持したり、異なる説を否定したりするものではないことをご了承ください。 なお、内容についてのご質問はお受けいたしかねます。

この記事を書いた人

リョウさん

2007年頃から、年に2〜3回趣味で日帰りバスツアーに参加していました。

当初ははとバスをメインに、読売旅行、クラブツーリズムなどを利用していました。

2017年頃から神社に興味を持つようになり、四季の旅のツアーに参加するようになりました。

基本、月一同行取材に参加しています。

お気づきの方は、お気軽にお声をかけてください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。