この記事は、「三浦半島パワースポット五社ツアー」の紹介記事です(2025年7月29日参加)。

こちらのツアーに参加するにはコチラ

三浦半島のパワースポット五社を一日で巡る日帰りバスツアーです。

このツアーでは、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)と弟橘媛命(オトタチバナヒメ)の伝説が残る走水神社、願いが叶うといわれる東西の叶神社、巳年に参拝したいとされる筌竜弁財天(せんりゅうべんざいてん)を祀る海南神社、そして鴨居港の目の前に鎮座する鴨居八幡神社を訪れます。

昼食は、うらりマルシェまたはその周辺の海鮮食事処にて、新鮮な三崎まぐろをご堪能いただけます。

それでは、三浦半島のパワースポット五社を巡る旅に出発しましょう。まずは、近くに海南神社がある「うらりマルシェ」を目指します。

目次

海南神社〜うらりマルシェから約5分

新宿を朝8時30分に出発し、ノンストップで「うらりマルシェ」前の駐車場に到着したのは9時55分でした。ここからは、ランチタイムを含めた約2時間の自由時間となります。なお、「うらりマルシェ」周辺の海鮮食事処の多くは11時から営業を開始します。そのため、まずは徒歩約5分の場所にある海南神社へ参拝に向かいましょう。

うらりマルシェの右前方にある三崎公園です。

道路を渡り、三崎公園を抜けて右前方に進むと、金目鯛専門店「公海」があります。このお店の右側の道に入ると、正面に海南神社の鳥居が見えてきます。

鳥居をくぐって神橋を渡ると、すぐ右手に、龍神大神をお祀りする龍神社と手水舎があります。龍神社の上にあるご神木は、まるで龍の頭のような姿をしています。

樹齢約800年といわれる一対の大イチョウのご神木は、源頼朝が植えたと伝えられています。特に左側の雌株は、枝が女性の乳房のように垂れ下がっており、これに触れると母乳の出が良くなると昔から言い伝えられています。

また、秋になるとたくさんの銀杏を実らせるこの大イチョウは、古くから子孫繁栄の象徴として信仰されてきました。

雌株の根元には子産石(こうみいし)が祀られており、この石にやさしく触れると、子宝に恵まれるという言い伝えがあります。

神楽殿

ご神木の反対側、左手に位置しています。毎年11月初めの未(ひつじ)の日の翌日と翌々日、申(さる)・酉(とり)の日に、「面神楽(めんかぐら)」と呼ばれる舞が神楽殿で奉納されます。面をかぶって舞う伝統的な神事で、地元の人々にも親しまれています。

海南神社の社殿

【ご由緒】海南神社は、天元5年(982年)に創建されたと伝えられる、三浦半島の総鎮守です。ご祭神は藤原資盈公(フジワラノスケミツコウ)と盈渡姫(ミツワタリヒメ)で、夫婦の神さまとしてお祀りされています。

「海南」という名前は、「解難=難を解く」に通じることから、古くから困難を乗り越えるご利益があると信じられてきました。

社殿の本殿・幣殿・拝殿は、その建築的な価値が認められ、神奈川県の重要文化財に指定されています。

【ご祭神】

藤原資盈公(フジワラノスケミツコウ)

盈渡姫(ミツワタリヒメ)

【相殿】

地主大神、速須佐之男大神、菅原道真公、天之鳥船命

筌龍弁財天(センリュウベンザイテン)

※筌龍弁財天は、三浦七福神第三番です。本殿の正面右の柱に、「三浦七福神 筌龍弁財天」(写真下)と表示されています。

【ご利益】

社殿前には、白い頬のマグロ像が一際目立っていました。

料理の神様を祀った海南高家神社

高家と書いて「たかべ」と読みます。社殿に向かって左手にある、全国でも珍しい「料理の神様」をお祀りする神社です。日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の父である景行天皇は、亡くなった息子を偲んで三浦半島から安房・上総へと巡行しました。その道中で、料理を担当したのが磐鹿六雁命(イワカムツカリノミコト)とされており、この神様は古くから料理の祖神として信仰されています。

【ご祭神】

磐鹿六雁命(イワカムツカリノミコト)

海南高家神社の左手にある馬堀法眼喜孝画伯の絵画。神様はご祭神の磐鹿六雁命でしょう。

また、毎年この神社では、まな板と包丁に一切手を触れずに魚をさばく伝統儀式「包丁式」や、役目を終えた包丁に感謝を捧げる「包丁供養祭」が行われています。

さらに、社殿の左手には包丁塚(写真下)があり、料理に関わる人々の感謝の心が込められています。

包丁塚は横から見ると細長い形ですが、写真下のように正面から見ると横に広い石碑です。

神楽殿の前から見た包丁塚と、その横にある絵画をご覧ください。

海南神社の社殿の右側にある小さな鳥居から上ると、大物主大神を祀る金毘羅宮(写真上)があります。

海南高家神社の右側をやや上に進むと、天照大御神を祀る伊勢大神宮(写真下)があります。

そして、ご神木の雌雄一対の大イチョウの裏手には、天照大神のお食事係とされる豊受気比売大神(トヨウケヒメノオオカミ)を祀る福徳稲荷神社があります。

このように、海南神社には料理に関わる神様が多くお祀りされています。

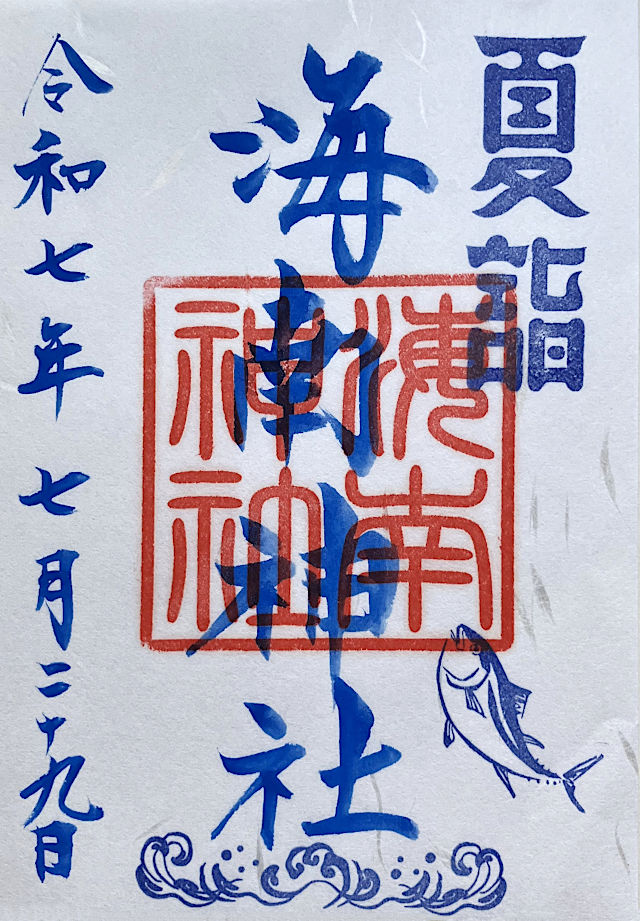

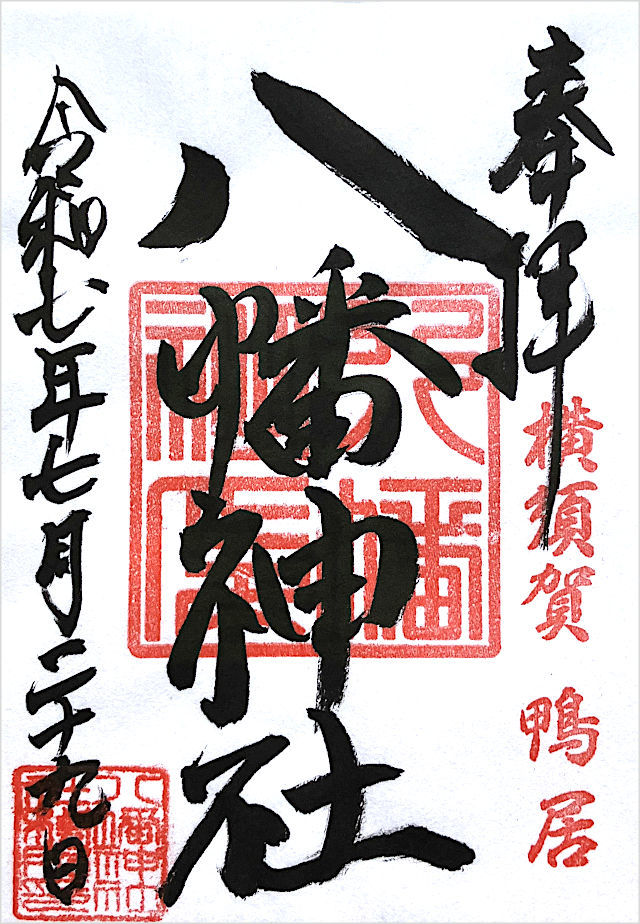

海南神社の御朱印

「夏詣」とは

初詣から半年が過ぎたことに感謝し、これからの半年の平穏を願うために、年の折り返し地点である7月1日以降に神社へお参りすることをいいます。

お土産は、うらりマルシェで

海南神社を参拝したあとは、うらりマルシェを散策してみましょう。うらりマルシェには、新鮮な魚介類や地元で採れた野菜が豊富にそろっています。地域の特産品を通して、訪れる人に食の楽しさを届けています。

さかな館(1F)

さかな館では、新鮮なまぐろを中心に、地元でとれた旬の魚を販売しています。お刺身や干物など、さまざまな形で海の恵みを味わうことができます。

さかな館といえば、何と言っても「三崎まぐろ」の豊富さに圧倒されます。切り売りもできるブロックの本まぐろは、赤身や中トロ、大トロの柵や切り身が揃っていて、思わず財布の紐が緩んでしまいそうです。

また、大きなタラバガニや、まぐろの味噌漬け・粕漬けも並んでいます。干物類はお得なセットが豊富にそろっているので、まとめ買いにもおすすめです。

やさい館(2F)

やさい館では、地元の農家が育てた新鮮な野菜が販売されています。季節ごとの旬の野菜が豊富にそろい、健康的な食生活をサポートする選択肢がたくさんあります。

夏といえばスイカですが、ご覧の通り今がまさに旬で、種類も大きさも豊富に揃っていました。また、メロンも夏が旬のため、多く並んでいます。

「赤い彗星」という品種は初めて耳にしましたが、これは「トーホク交配」と書かれていました。トーホク交配とは、優れた特性を持つ親株を選び、その花粉で受粉させることで、より良い品質のスイカを作り出す方法です。

(腕時計と一緒に写真を撮りましたので、その大きさがわかりますね)

こちらの「黒皮スイカ(種なし)」も初めて見ました。スイカは大好物ですが、さすがにバスツアーでお土産に持ち帰るのは難しいですね。

郵送という方法もありますが、4,300円という価格は少し手が出にくいです。かといって、小さいスイカでは郵送の手間もあり、お土産としての意味があまりないかもしれません。

やさい館の入り口すぐ左には、各種ドリンクコーナーがあります。コーヒーやビール、ワインのほか、豊富なジュース類もそろっているので、季節のフレッシュジュースを味わってみるのもおすすめです。

海鮮食事処

11時を過ぎて、海鮮食事処も営業を始めていますので、そろそろランチに向かいましょう。うらりマルシェの近くには海鮮料理店が並んでいます。各種の海鮮丼はもちろん、値は張りますが「まぐろづくし松・竹・梅/寿」(写真下・右の「三崎館本店」が有名)も楽しめます。

おさかなのガードレールが、まさに三浦漁港らしい雰囲気を感じさせます。

食事処「はな」のまぐろ丼メニューは以下の通りです。まぐろ丼といっても種類が豊富なので、ぜひ参考にしてください。

今日の昼食は「はな」のおすすめランチ「まぐろ二色丼」にしました。

最後に、水中観光船「にじいろさかな号」に乗るなら、2025年7月29日現在、10時10分発の便があります。所要時間は約40分なので、自由時間の間に十分乗船できます。

駐車場に着いたら、うらりマルシェの中を通って乗り場へ向かいます。乗り場までは歩いて約2分です。

海南神社とうらりマルシェの見学が終わったら、次はバスで西叶神社へ向かいます。所要時間はおよそ60分です。

願いを叶える西叶神社

西叶神社の近くの道路でバスを降ります。神社までは徒歩1~2分で、滞在時間は約45分です。狛犬の口に注目!西叶神社と東叶神社

浦賀港をはさんで、西叶神社と東叶神社は向かい合っています。どちらの神社も、誉田別尊(ホムタワケノミコト:第十五代応神天皇)を主祭神として祀っています。通常、狛犬は口を開けた阿形像と、口を閉じた吽形像の2体で構成されていますが、西叶神社では口を開けた阿形像が2体、東叶神社では口を閉じた吽形像が2体となっているのが特徴です。

養和元年(1181年)、文覚上人が源氏の再興を祈願し、京都の石清水八幡宮を当地に勧請したとされます。そして、1186年に神の霊験によって源氏の再興が叶ったことから、「叶大明神」と称されるようになりました。

狛犬は、2体とも口を開けている阿形像です。

西叶神社の社殿と天井などの彫刻

社殿は天保8年(1837年)2月1日に焼失し、現在の社殿は天保13年(1842年)に再建されたものです。拝殿・幣殿・本殿は、権現造(ごんげんづくり)の様式で建てられています。

天井には花や鳥の彫刻

現在の社殿が再建された際、多くの美しい彫刻が施されました。虹梁(こうりょう)や欄間(らんま)といった大きな部分から、拝殿の格天井や木鼻(きばな)といった細部にいたるまで、その数は230点を超えるといわれています。

これらの彫刻を手がけたのは、安房国出身の彫工・後藤利兵衛です。利兵衛は文化12年(1815年)に安房国千倉で生まれ、江戸の名匠・後藤三次郎のもとで学びました。神社の社殿をはじめ、山車や神輿なども多く制作した、当時を代表する彫刻師です。

【ご祭神】

誉田別尊(ホンダワケノミコト)=第15代応神天皇

文武両道の神、特に武勇や学問の神として崇められています。

息長帯比売命(オキナガタラシヒメノミコト)=神功皇后

誉田別尊の母。三韓征伐(新羅、高句麗、百済)を行いました。

比売大神(ヒメオオカミ)

特定の女神の名前ではなく、神社の主祭神の妃や娘を指します。

【ご利益】

勝運や出世開運、厄除け、家運隆昌、国家鎮護など多くのご利益で知られています。とくに恋愛成就や縁結びにご利益があるとされ、ここで授与される勾玉を東叶神社のお守り袋に納めることで、願いが叶うと伝えられています。

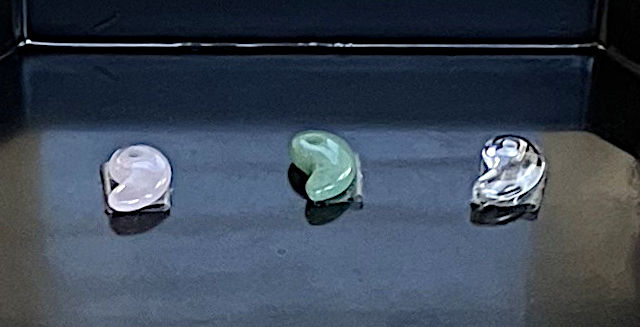

縁結びの勾玉御守

西叶神社で授与されている3種類の「勾玉」は、同じご祈祷を受けた特別なお守りです。この勾玉を、東叶神社でいただける「お守り袋」に収めると、「縁結びのお守り」が完成します。

東西の叶神社を巡って作るこのお守りは、「願いが叶う」「縁が結ばれる」と評判で、多くの人がご利益を求めて訪れています。

西叶神社の境内社

福寿弁財天は、寛永3年(1626年)に勧請されました。

【ご祭神】伊都伎島姫命(イツキシマヒメノミコト)

厳島神社のご祭神と同じです。

※勧請とは、神さまの霊や仏さまの像を新たに神社やお寺にお迎えしてお祀りすることをいいます。たとえば、ある神社から神霊を分けて、別の場所にお祀りするような場合が、勧請にあたります。

四社が鎮座しています。左から、船守稲荷神社・三峯神社・大鷲神社・淡島神社です。

西叶神社から浦賀港を望む

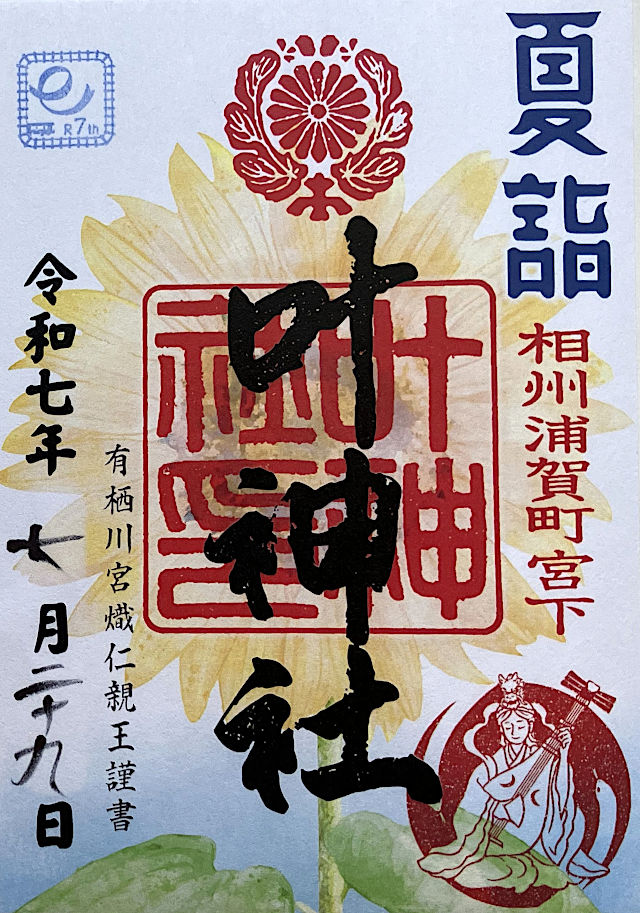

西叶神社の御朱印

東叶神社

西叶神社から東叶神社までは、バスで約5分です。なお、東叶神社の近くには駐車場がないため、バスを降りた後は道路沿いを徒歩で約7〜8分歩くことになります。滞在時間は、45分です。

東叶神社は、江戸時代初期の正保元年(1644年)に、西浦賀の叶神社から神様を勧請して創建されました。

明治時代になるまでは、「耀真山 永神寺」という真言宗醍醐派の寺院が別当寺(神社の運営を担うお寺)を務めていました。

また、勝海舟が咸臨丸での出航前に、ここ東叶神社で断食修行をしたという伝承も残されています。恵仁志坂(えにしざか)を登ると、その修行を記念した碑が建てられています

東叶神社の狛犬は、左右ともに口を閉じた吽形をしているのが特徴です。

そして右側の狛犬は、なんと子どもにお乳を与えている姿が彫られており、非常に珍しい造形となっています。

東叶神社の社殿

社殿は「権現造」という建築様式で建てられています。

この様式は、神道と仏教が融合していた時代に広まったもので、神社建築の中でも特に神仏習合の影響が色濃く表れています。拝殿・幣殿・本殿が一体となっているのが特徴です。

現在の社殿は、天保13年(1842年)に再建されたものです。

なお、西叶神社と比べると、東叶神社の社殿には彫刻などの装飾があまり施されていないのが対象的です。

【ご祭神】

誉田別尊(ホンダワケノミコト)=第15代応神天皇

【ご利益】

恋愛成就や良縁、厄除け、家内安全などのご利益で知られています。縁結びの神社として多くの方に親しまれており、カップルや夫婦、結婚を願う方々が多く訪れます。

また、海の守り神「身代わり弁天」としても信仰されており、海難から身を守ってくれるご利益があるとされています。

境内には「恵仁志坂(えにしざか)」と呼ばれる石段があり、ここを登ることで“縁が結ばれる”とも伝えられています。

学業成就の絵馬が多くみられました。

奥の院へは「恵仁志坂」から

東叶神社の境内、左手にあるのが「奥の院」へ続く恵仁志坂(えにしざか)です。坂道の所要時間は片道約10分。かなり急な上り坂ですが、古くから縁結びのご利益がある坂として知られ、多くの参拝者が訪れています。

坂の途中には、勝海舟が咸臨丸で太平洋を渡る前に断食をした場所があり、静かにその時代の面影を感じることができます。さらに進むと、明神山の山頂にたどり着きます。

※今回のバスツアーではバスを降りて鳥居まで徒歩約7〜8分、滞在時間は45分と限られているため、体力に自信のない方には奥の院参拝は少し厳しいかもしれません。

海難を防ぐ「身代り弁天」

身代り弁天は、海難や交通事故、病気などの危険が迫ったときに、信者の身代わりとなって守ってくれると信じられています。多くの信者が、命の危機に直面した際に弁天様の助けを受けたと語っており、その霊験あらたかさから、三浦半島を中心に広く信仰されています。

また、右側にある立札の説明には、勝海舟が断食修行を行った際に使った井戸水が紹介されています。この水で硬貨を清めるとご利益があるとされており、硬貨を入れるためのお守り袋も配布されています。

【ご祭神】

厳島媛命(イツクシマヒメノミコト)

東叶神社から浦賀港を望む。

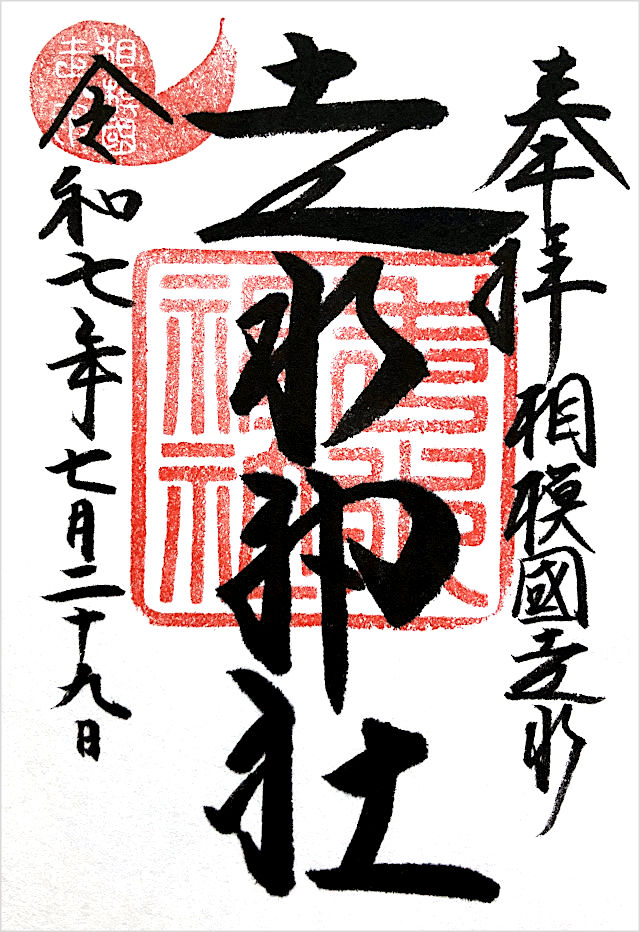

東叶神社の御朱印

鴨居八幡神社

東叶神社から鴨居八幡神社までは、バスで約10分です。バスは鳥居の手前で下車します。滞在時間は30分です。

鴨居八幡神社は「横須賀風物百選」に選ばれた由緒ある神社です。

もとは須賀神社が鴨居の鎮守でしたが、後に三浦義春が鶴岡八幡宮を勧請して八幡神社を創建しました。1181年には源頼朝の訪問時に勧請されたと伝えられ、江戸時代には八幡神社が鎮守となり、須賀神社は合祀されました。

鴨居八幡神社の社殿

社殿の様式は明記されていませんでした(謝)。

【ご祭神】

誉田別尊(ホンダワケノミコト)=第15代応神天皇

素盞嗚尊(スサノオノミコト):須賀神社

【ご利益】

子宝や安産を願う方に広く信仰されており、縁結びや夫婦円満、家内安全など家庭円満のご利益でも知られています。

また、勝負運や出世運、学問成就、さらには商売繁盛に至るまで、多方面にわたるご利益があるとされ、人生のさまざまな節目に多くの人が参拝に訪れます。

菅原道真を祀る天満社

慶安2年(1649年)勧請と伝えられています。

【ご祭神】

菅原道真(スガワラミチザネ)学問の神様

鴨居八幡神社の境内から鴨居港を望む。

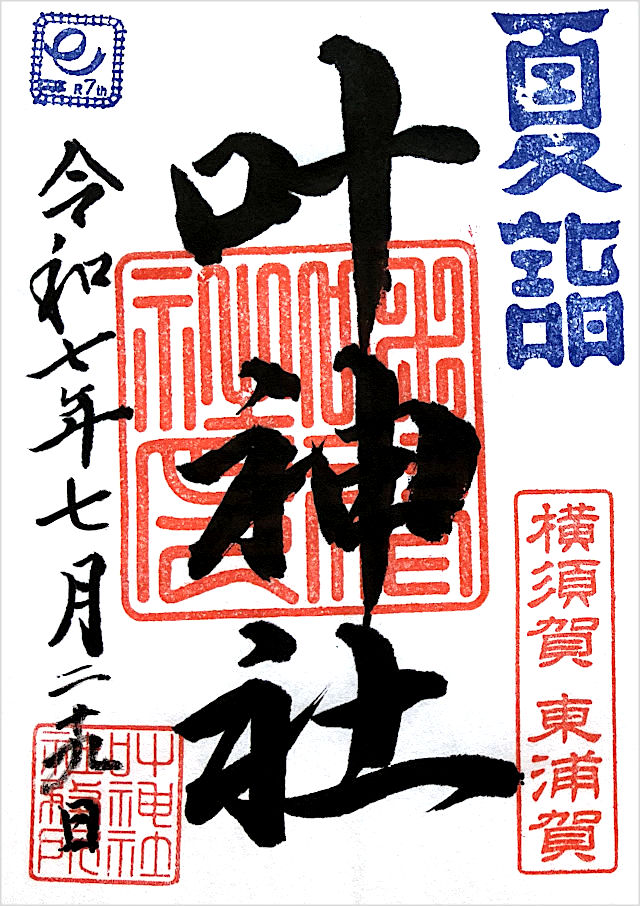

鴨居八幡神社の御朱印

女子力アップで人気の走水神社

東叶神社から走水神社までは、バスで約10分です。滞在時間は45分です。【ご由緒】日本武尊と弟橘媛命の伝説

日本武尊が東国征伐の途中、三浦半島から房総半島へ船で渡る際、突然の暴風に見舞われました。進むことも戻ることもできない窮地に陥ったとき、妃の弟橘媛命は「これは海神の怒りです」と言い、夫の身代わりとなるため自ら海に身を投じました。

すると不思議なことに嵐は静まり、船は水の上を走るように進みました。これが「走水(はしりみず)」の地名の由来とされています。

数日後、海岸に弟橘媛命の櫛が流れついたと言われています。

弟橘媛命の献身的な愛は、今も走水神社に祀られ、恋愛成就や女子力アップのご利益をもたらすと信じられています。

独特な形状の「舵の碑」

階段の手前右に、「舵の碑」が設置されています。その形状から、訪れる人々の目を引くものとなっています。弟橘媛命を顕彰し、海の安全と平和を祈るために昭和50年(1975年)に建立されました。碑の設置は、国際婦人年を記念して行われ、海難防止の重要性が高まる中で、航海の安全を願う意図が込められています。

弟橘媛の石碑と庖丁塚

写真下の手前にあるご神木

弟橘媛命の石碑(写真上・右)

弟橘媛命が身を投げる直前、夫婦が交わした最後の言葉が、石碑に残されています。

弟橘媛命

「妾は皇子の御為に よろこびて今こそ 此の浦に身を捧げなむ はようつとめ果し 大君の御心安んじさせ給え」

日本武尊

「弟橘媛よ 汝の願い心し吾が胸にのこりなん 永久に安かれとただおろがまむ」

庖丁塚

昭和47年(1972年)に建立された碑で、料理や食材への感謝を込めて建てられたものです。かつて走水に住んでいた人々が、日本武尊に料理を献上したという伝承にちなんでいます。

走水神社の社殿

社殿の創建年代は不明ですが、伝説によれば、村人が日本武尊から賜ったとされる冠を石櫃に納め、その上に社殿を建てたことが始まりとされています。

社殿の右側には、日露戦争の戦利品であるロシア製の機械水雷が奉納されています。また、社殿の裏手には弟橘媛命の歌碑(後述)があり、彼女の伝説を称えています。

【ご祭神】

日本武尊(ヤマトタケルノミコト)

弟橘媛命(オトタチバナヒメノミコト)

【ご利益】

恋愛成就や縁結び、夫婦円満など、人と人との良きご縁を結ぶご利益で知られています。とくに女性の守り神としても親しまれ、女子力アップを願う参拝者も多く訪れます。

また、海上安全や水難除けの神さまとしても信仰が厚く、海にゆかりのある地ならではの霊験あらたかな神社です。

弟橘媛命の侍女を祀る別宮

社殿のすぐ左手にあります。

この別宮は、弟橘媛命に殉じた侍女を祀る場所です。この侍女たちは、弟橘媛命と共に命を捧げ、日本武尊を救ったとされています。

この別宮は、彼女たちの深い忠誠心と尊い犠牲を称え、後世に伝えるために建立されました。

諏訪社、神明社、須賀社へ

別宮の前を通り、右手の坂を登っていくと、道中にはさまざまな見どころがあります。

弟橘媛命の歌碑

さねさし 相模の小野に 燃ゆる火の 火中に立ちて 問ひし君はも

(勲一等昌子内親王書)

ああ、相模の野原で火に囲まれた時、火中に立って私を気遣ってくださった(愛しい)あなた。(どうかご無事でありますように)

(左より)諏訪社、神明社、須賀社

諏訪社【ご祭神】建御名方神(タケミナカタノカミ)

こちらも元々は御所が崎に鎮座していましたが、現在の場所に移されています。

神明社

【ご祭神】天照大御神(アマテラスオオミカミ)

元々は伊勢山崎に鎮座していましたが、現在の場所に移されました。

須賀社

【ご祭神】須佐之男命(スサノオノミコト)

もともとは走水神社の境内にありましたが、明治18年に現在の場所に遷座されました。

走水神社の御朱印

三浦半島パワースポット五社ツアー[まとめ]

三浦半島の豊かな自然と歴史に育まれた五つの神社を、バスでゆったり一日かけて巡る、心満たされるツアーです。日本武尊と弟橘媛命の伝説が残る走水神社、縁結びのご利益で知られる海南神社、願いが叶うと人気の西叶神社・東叶神社、子宝や料理、そして歴史と潮風を感じられる鴨居八幡神社——それぞれの神社で異なるご加護をいただきながら、ゆっくりと参拝してまわります。

昼食は、港町ならではの味覚が楽しめるうらりマルシェや地元の海鮮食事処で、「三崎まぐろ」など新鮮な海の幸を味わえます。

神秘的なスポットを巡る楽しみと、海の恵みも堪能できる美味しい旅。女子力アップを目指している方におすすめ、とっておきの開運ツアーです。

こちらのバスツアーに参加するにはコチラ

三浦半島パワースポット五社ツアー

※当記事の内容は個人の感想を含み、諸説ある話の1つを基に作成されているため客観的な事実を表すものではありません。 また、特定の説を支持したり、異なる説を否定したりするものではないことをご了承ください。 なお、内容についてのご質問はお受けいたしかねます。

この記事を書いた人

リョウさん

2007年頃から、年に2〜3回趣味で日帰りバスツアーに参加していました。

当初ははとバスをメインに、読売旅行、クラブツーリズムなどを利用していました。

2017年頃から神社に興味を持つようになり、四季の旅のツアーに参加するようになりました。

基本、月一同行取材に参加しています。

お気づきの方は、お気軽にお声をかけてください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。