この記事は、「御岩神社かびれ神宮バスツアー~御岩神社・大甕神社~」の紹介記事です(2025年5月5日参加)。

この記事は、「御岩神社かびれ神宮バスツアー~御岩神社・大甕神社~」の紹介記事です(2025年5月5日参加)。

こちらのツアーに参加するにはコチラ

御岩神社・かびれ神宮は、古代から多くの人々に崇められてきたパワースポットです。御岩山の山頂付近に御岩神社の奥宮にあたるかびれ神宮、山の麓に御岩神社という2つのお社があります。

その歴史は『常陸国風土記』に記された古代の伝承にさかのぼり、縄文時代の祭祀跡や江戸時代の水戸藩とのつながりもあり、長い時を超えて大切にされてきた聖地です。

また、神と仏が共に祀られた独特の信仰形態も、その奥深さを物語っています。

「御岩神社かびれ神宮バスツアー~御岩神社・大甕神社~」は、そんなかびれ神宮の参拝をメインにしたツアープランです。

今回のツアーレポートでは、この「かびれ神宮」の魅力や歴史について、はじめに紹介します。

かびれ神宮とは〜概要と歴史〜

『常陸国風土記』に記された聖地

かびれ神宮の名前の由来は、御岩山の古称「賀毘禮之高峰(かびれのたかみね)」に関連しています。かびれ神宮の歴史は非常に古く、奈良時代(713年〜721年)に編纂された『常陸国風土記』に「浄らかな山かびれの高峰に天つ神鎮まる」と記されています。この記述は、『古事記』(712年)や『日本書紀』(720年)とほぼ同時期に書かれたもので、古代から神聖な山として認識されていたことがわかります。

薩都(現在の常陸太田市里野宮)からみて東の大きな山を「賀毘礼の高峰」と呼んでいるとある。この地に悪さをして村人を困らせる立速男命(タチハヤヲノミコト)という神がいた。村人はありのままを天皇に訴えたところ、天皇は片岡の大連を派遣した。片岡の大連はこの神を敬い祭り、「どうかここを避けて、高い山の清浄なところに鎮まってください」と祈ったところ、立速男命は聞き入れて、賀毘礼の峰に登った。

[出典]茨城県 常陸国風土記 久慈郡の条

https://www.bunkajoho.pref.ibaraki.jp/fudoki/visit/33/index.html

かびれ神宮の歴史

◾️縄文時代からの祭祀遺跡考古学的調査により、御岩山の山頂付近からは縄文晩期の祭祀遺跡が発掘されており、『常陸国風土記』の記述を裏付けるように、縄文人が神聖な場として崇めていたことが明らかになっています。この地は神話が体系化される以前から、この地に暮らす人々の信仰の対象であったことが伺えます。

◾️水戸藩との深い関わり

かびれ神宮は、江戸時代に水戸藩の祈願所として特別な地位を与えられました。

水戸藩では寛永七年(1630年)に出羽三山を勧請し、「水戸藩の国峰」と位置づけました。

◾️神仏習合と明治以降の変遷

江戸末期までは他の霊山同様、神仏習合が色濃く行われ、山中及び境内には21の神社仏閣が置かれ、門前にはいくつもの宿坊があったほどの霊地を形成していました。

明治維新後の神仏分離令により、大日堂、観音堂、念仏堂などは取り払われ、現在の形となりました。

しかし、御岩神社とかびれ神宮は現在でも神仏習合の色合いを残しており、全国でも稀な「神仏を祀る唯一の社」として、独自の信仰形態を伝えています。

御岩山の特徴と信仰

御岩山の標高は530メートルですが、山頂周辺には巨大な岩が連なり、神秘的な雰囲気を醸し出しています。山全体が神域とされ、山頂から中腹にかけて様々な神仏が祀られています。その社は、石を以ちて垣とし、中に種属甚と多し。幷せて、 品の宝、弓・桙・釜・器の類、皆石となりて存れり。

[出典]茨城県 常陸国風土記

かびれ神宮のパワースポットとしての特徴

かびれ神宮は、強いエネルギーを感じられるパワースポットとしても有名です。訪れた人々は「ビリビリ」「ジリジリ」と強い気を感じるとの声があり、神聖な雰囲気の中で精神的な浄化や霊的な体験ができるとされています。

特に直観力や霊性アップのご利益があるとされており、精神的な成長や癒しを求める人々に人気があります。

宇宙飛行士のエドガー・ミッチェル氏や向井千秋さんが宇宙から地球を見たとき、日本の一箇所だけが光って見え、その位置を調べると御岩神社のある場所だったという逸話も広まり、「日本最強のパワースポット」と称されることもあります。

[注]エドガー・ミッチェル氏や向井千秋さんの件はオリジナル情報は見つからず、都市伝説化しています。

かびれ神宮の参拝

かびれ神宮への参拝には、御岩神社の拝殿から御岩山の登山道を進む必要があります(片道約30分)。表参道を登って、裏参道で下りるルートが一般的です。表参道は自然豊かな森の中を通り、険しい箇所もありますが、適切な登山準備をすれば比較的容易に参拝することができます。

注意点と訪問時のアドバイス

適切な登山装備(歩きやすいトレッキングシューズ、飲み物、タオルなど)を準備しましょう。ただし、山道での水分補給は可能ですが食事はできないなど、神聖な場所としてのマナーを守る必要があります。また、ゴミは持ち帰ります。

【参拝時間】6:00〜17:00

【登拝時間】6:00〜15:00

それでは、今回のツアーレポートを、御岩神社の紹介から始めます。

御岩神社は日本最強クラスのパワースポット!

御岩神社とかびれ神宮での滞在時間は3時間半です。かびれ神宮を参拝した後、御岩山の頂上まで登るか、かびれ神宮からそのまま戻るかは、各自の自由となります。はじめに、「御岩神社」という語には、二つの意味があります。

① 広大な境内全体を指す場合:鳥居や社務所から御岩山頂(かびれの高峰)までの境内全体

② 御岩神社の拝殿を指す場合

駐車場から歩いて約5分で御岩神社の鳥居に到着します。社務所は鳥居に向かって左手前にありますので、御朱印をいただく方は、参拝前に御朱印帳を預けておきましょう。

まさに神域の空気に包まれた、厳かな雰囲気です。

御岩神社のご神木「三本杉」

地上約3mの位置で三本の幹に分かれています。もともと一本の木が三本に分かれたのか、あるいは三本の木が一本に重なっているのかは不明です。樹齢は500年以上で、目の高さでの幹周囲は8.4メートル、樹高は39メートルにもなります。

かつて、この木の三叉の部分に天狗が住んでいたと伝えられることから、「天狗杉」という異名でも知られています。

御岩神社の楼門(大仁王門)

門の左右には金剛力士像(阿形と吽形)が立っており、これらの像は悪霊を追い払う守護神としての役割を果たしています。

楼門の天井画:日天月天図

楼門の正面側に日天図(写真上)、裏側が月天図になります(写真下)。

楼門をくぐって少し進むと、「参拝道」の案内表示が見えてきます。

なぜ、参道ではなく「参拝道」なんだろう?

「参拝道」という表現は、特に神聖な場所や特別な目的を持った道を強調する際に使われることがあります。御岩神社は霊山としての性格が強く、参拝者が心を清め「神聖な体験をするための特別な道」として位置づけられているのかもしれません。

洗心の池

「洗心」(昔の日本語なので右から読みます)という名前には、心の汚れや煩わしい思いを洗い流すという意味が込められています。その静かな水面は心を落ち着かせる力があります。

また、不動明王が祀られており、訪れる人々はここで心を清め、新たな気持ちで歩みを進められます。

後生車(菩提車)

中の車を上へまわすと現世の願い、下へまわすと後生の願いがかなうと伝えられています。

斎神社(祖霊回向社)

神道と仏教が融合していて、阿弥陀如来像が安置されています。

【ご祭神】

天御中主神(アメノミナカヌシノカミ)

高皇産霊神(タカムスビノカミ)

神皇産霊神(カミムスビノカミ)

『古事記』の原初の三柱の神々です。

八衢比古神(ヤチマタヒコノカミ)

八衢比賣神(ヤチマタヒメノカミ)

夫婦神で道路の分岐点や辻(交差点)を守り、悪霊や災難を防ぎます。

斎神社の天井には、画家・岡村美紀による雲龍図が描かれています。その迫力ある筆致は、まるで御岩山の上空を勢いよく飛ぶ龍の姿を捉えたかのようです。

斎神社の脇へ進むと、手前に手水舎があり、その奥には御岩神社の拝殿が姿を現します。すでに多くの参拝者が列をなし、神前へと進む順番を待っています。

御岩神社(拝殿)

拝殿に向かって左側に、参集殿(写真下)があります。

【ご祭神】

主祭神:国常立尊(クニトコタチノミコト)

天地開闢の際に最初に現れた神であり、「国が永遠に立ち続ける」という意味を持っています。

大国主命(オオクニヌシノミコト)

伊邪那岐尊(イザナギノミコト)

伊邪那美尊(イザナミノミコト)

他二十二柱

いよいよ、かびれ神宮へ

参集殿の左側方向から、かびれ神宮への表参道が始まります。5月の新緑に包まれた神聖な森の静寂が広がっています。

はじめは鮮やかな新緑に包まれた柔らかな空気の中を、心も足取りも軽やかに進んでいきます。

この橋のあたりは、白亜紀とカンブリア紀という異なる地質時代が交差する、地球の悠久の歴史を感じさせる珍しい場所です。

ご神木もありました。

道程の半ばを過ぎる頃から、徐々に傾斜が増し、歩みが少し重く感じられるようになります。

表参道に入って約25分ほど経った頃、かびれ神宮の姿が見えてきました。最後の難所ですが、ほんの少しだけなので、ホッとします。

階段の横には、神が宿るとされる磐座(いわくら)があります。

そして、磐座の後ろには水はありませんが、「御多満理池」と刻まれた石柱があります。ここで『水戸光圀公大日本史編纂祈願』の筆始めの儀が行われ、光圀公(水戸黄門)がその筆を洗ったと言われています。

【かびれ神宮ご祭神】

- 天照大神(アマテラスオオミカミ)

高天原の最高神で、伊勢神宮のご祭神 - 邇邇芸命(ニニギノミコト)

天孫降臨の神で、富士山の女神である木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト)の夫神です。 - 立速日男命(タチハヤヒヲノミコト)

御岩山の大元の神様とされており、『常陸國風土記』にも登場する雷を象徴する厳しい神様として知られています。

かびれ神宮に向かって右側の道を少し登ると、御岩山の頂上を目指す道と、御岩神社の拝殿に戻る道(裏参道)が分かれる地点に出ます。どちらを選ぶかは、個人の自由です。

御岩山の頂上へ向かう道はかなり急な箇所が多くなりますが、山頂の清々しさを目指して一歩一歩登ります。

傾斜のない道になると、一休みといった気分になり、思わずホッとします。

最後の登りです!御岩山の頂上はもうすぐそこです。

ついに到達!御岩山の頂上

誰しも感じる——やっと辿り着いた、この絶景が見たかった!

御岩山の頂上には、高さ3mほどの磐座があり、そこには登ることができます。

(磐座の上から)

添乗員の山本さんによると、エドガー・ミッチェル氏や向井千秋さんが宇宙から見た光は、頂上のこの岩が光って見えたのではないかと話していました。御岩山頂上の一つの撮影スポットになっています。

また、もう一つの光の場所は、磐座の前方右側に入ったところにあるこの社のあたりだとも言われます。

そして、御岩神社の拝殿へ続く裏参道から下っていきます。

下りは急な箇所がいくつかありますので、滑らないよう注意しながら安全に降りてください。ちなみに、私は一度転んでしまいました。

薩都神社中宮(さとじんじゃちゅうぐう)

御岩神社の拝殿近くになると、薩都神社中宮が木立の中でひっそりと佇んでいます。

【ご祭神】

立速日男命(タチハヤヒヲノミコト)

御岩山の大元の神様とされており、『常陸国風土記』にも登場する雷を象徴する厳しい神様として知られています。

裏参道を挟んで、薩都神社中宮の反対側には、荒神様のお社があります(詳細不明)。

御岩神社(拝殿)横にある裏参道の最後(入り口)です。

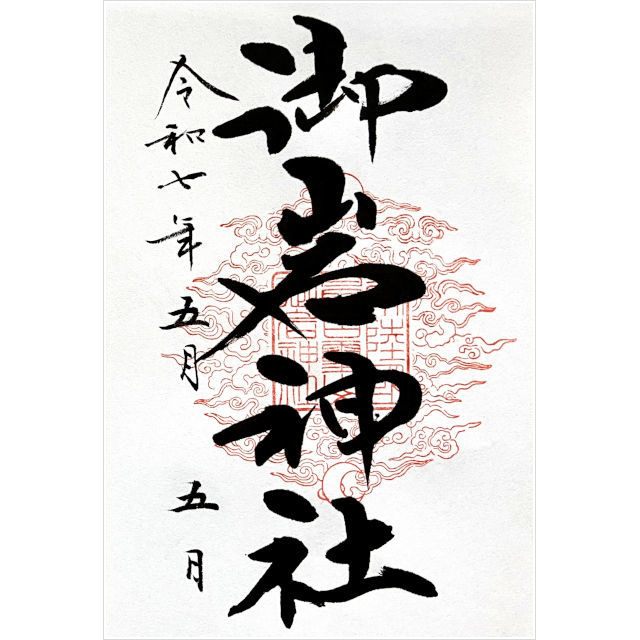

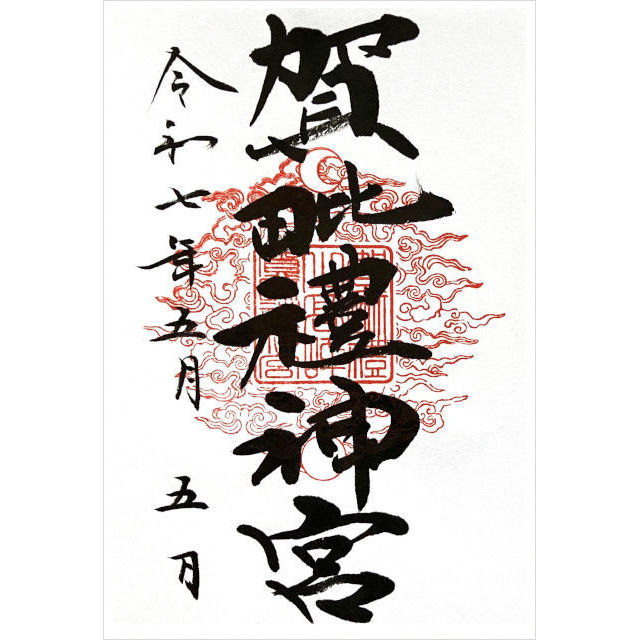

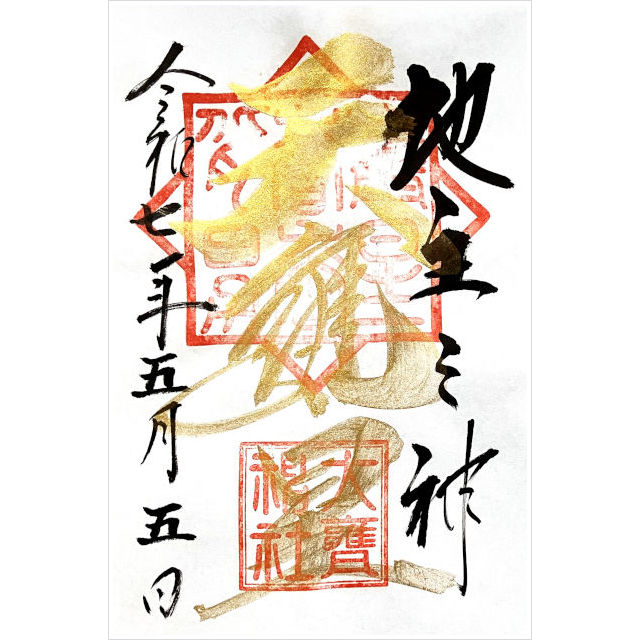

御岩神社とかびれ神宮の御朱印

かびれ神宮から御岩山の頂上まで無事に参拝を終えた後、本日のツアー最後の目的地、大甕神社(おおみかじんじゃ)へ向かいます。なんと、本日5月5日は大甕神社の例大祭の日でした。

星の神様も祀られている大甕神社

大甕神社の滞在は、40分です。

大甕神社の駐車場は、この鳥居を左に過ぎた先にある、拝殿前の駐車場からの参拝となります。

大甕神社の拝殿

大甕神社の創建時期は定かではありませんが、社伝によれば皇紀元年(紀元前660年)と伝えられています。

鹿島神宮の武甕槌大神(タケミカヅチノオオカミ)と香取神宮の経津主大神(フツヌシノオオカミ)は出雲の国譲りを成し遂げましたが、星の神・甕星香々背男(ミカボシカガセオ)だけは征服できませんでした。

そこで、織物の神である武葉槌命(タケハヅチノミコト)が大甕に赴き、星の神を「宿魂石」に封じたと伝えられています。

この地の人々は、武葉槌命を国づくりに尽力した神として大甕山の古宮に祀り続けてきました。元禄8年(1695年)、藩命により甕星香々背男の磐座と宿魂石の上に社殿が建てられ、現在に至っています。

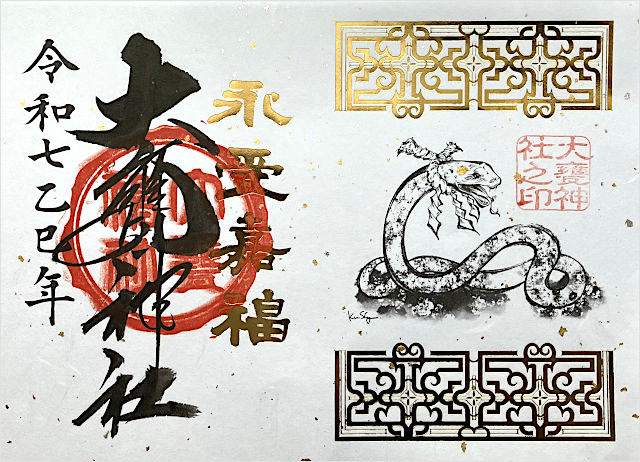

拝殿の右横には稲荷神社があり、そのそばには白蛇塚もあります(写真下)。

また、今年は巳年にちなんだ限定御朱印も授与されているので、ぜひ大甕神社への参拝をお勧めします。

大甕神社の宿魂石

宿魂石は、星の神・甕星香々背男が封じられた場所とされ、神社の大切なシンボルです。なお、宿魂石は特定の石碑ではなく、ここの岩山全体を指します。

また、御本殿へ続く急な参道は、鎖場(もじずり石)と言います。

この険しい鎖場を1、2分ほど登ると、御本殿に到達します。

大甕神社の御本殿

【ご祭神】

主祭神:武葉槌命(タケハヅチノミコト)

地主神:甕星香々背男(ミカボシカガセオ)

御本殿の裏に回ると、山自体がご神体であることがよくわかります。

御本殿を降りたところに、境界石があります。この石は、悪縁を断ち切り、良縁を引き寄せる力があるとされ、特別な存在とされています。

多くのお札が貼られており、参拝者はこの石を潜ることで、悪しき縁を断ち切ることができると信じられています。

「縁結び」を祈願される方は多勢おられますが、中には悪しき縁により辛苦困難に陥り、やがて身を滅ぼすこともあります。そのような現世の悪しき縁を断ち切り、開運招福を祈念してお潜り下さい。

祈願札 初穂料 500円(授与所にて頒布)

星の神・甕星香々背男社

【ご祭神】

甕星香々背男(ミカボシカガセオ)

甕星香々背男は星の神で、別名「天津甕星(アマツミカボシ)」や「天香香背男(アメノカガセオ)」とも呼ばれます。星の神というのは非常に珍しい存在ですね。

儀式殿と神門

例大祭ならではの大漁旗が、儀式殿だけでなく境内の至る所に飾られていました。

神門は令和5年(2023年)に建てられたもので、高さ13メートル、幅8メートルの大きさです。室町時代の神社建築様式を基に、さまざまな意匠を取り入れた勇壮な造りとなっています。

境内には、珍しい天然記念物の東天紅鶏が飼われていました。

古事記の天岩戸に登場する長鳴鶏として有名で、東の空が光に包まれる頃、約30秒もの間、高く澄んだ声で鳴くことから、「東天紅(とうてんこう)=あかつきに鳴く鶏の声」という名前がつけられました。

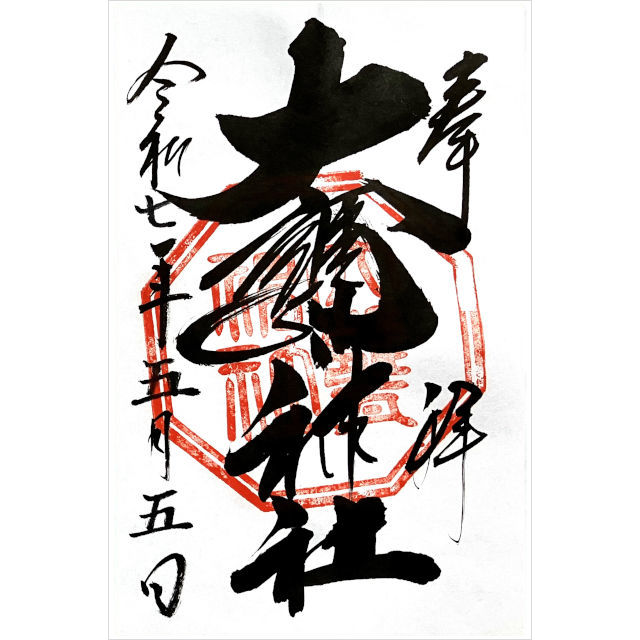

大甕神社、巳年限定、甕星香々背男社の御朱印

御岩神社かびれ神宮バスツアー[まとめ]

御岩神社とかびれ神宮は、古代の伝承や深い歴史を感じさせるパワースポットであり、今回のツアーではその神聖さを存分に味わうことができました。御岩神社は、三本杉や楼門、斎神社など見どころが満載。かびれ神宮や御岩山の頂上までの険しい道を歩きながら、神聖な自然と接する貴重な体験でした。

大甕神社では、宿魂石とご神体の岩山に触れ、甕星香々背男にまつわる伝説を学びながら、神聖な空気を深く感じることができました。

このツアーを通して、歴史と信仰、そして自然の力を身近に感じることができる貴重な体験でした。

こちらのバスツアーに参加するにはコチラ

御岩神社かびれ神宮バスツアー~御岩神社・大甕神社~

※当記事の内容は個人の感想を含み、諸説ある話の1つを基に作成されているため客観的な事実を表すものではありません。 また、特定の説を支持したり、異なる説を否定したりするものではないことをご了承ください。 なお、内容についてのご質問はお受けいたしかねます。

この記事を書いた人

渋谷 良久

2007年頃から、年に2〜3回趣味で日帰りバスツアーに参加していました。

当初は、はとバスをメインに、読売旅行、クラブツーリズムなどを利用していました。

2017年頃から神社に興味を持つようになり、(株)四季の旅のツアーに参加するようになりました。

カメラを持ってあちこち動いていますが、皆さんのご迷惑にならないよう気をつけています。

どうぞ、よろしくお願いいたします。